企業の認知度が上がると、顧客や取引先から信頼されやすくなり、商品やサービスそのものの価値を引き上げることができます。その結果、新たな顧客の獲得に繋ったり、顧客獲得単価を下げることも可能になります。

この記事では、企業認知度を向上させるメリットや具体的な方法、施策を実行するときのポイントを解説します。

企業自体や自社の製品、サービスの認知度を効率的に高めたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

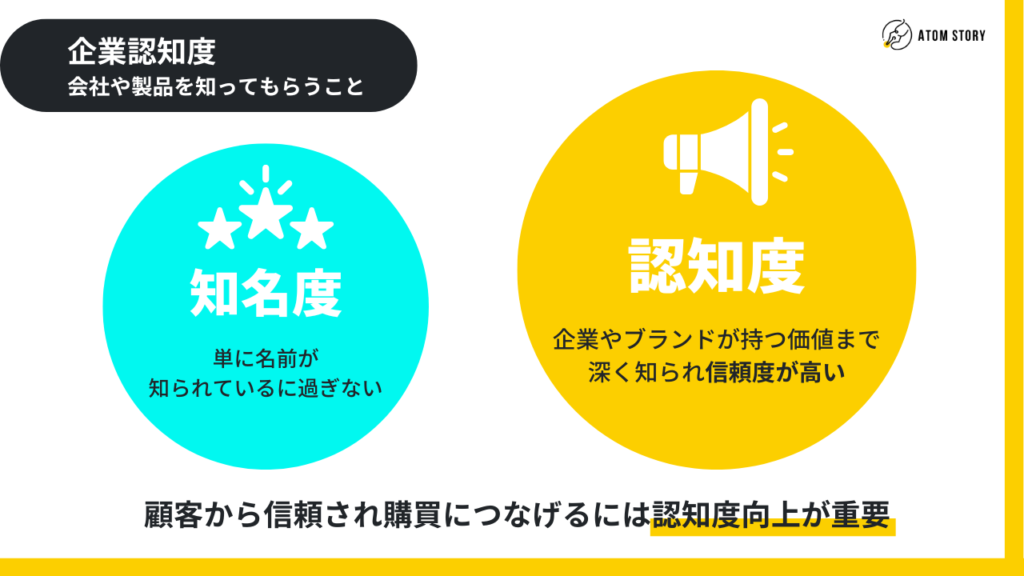

企業認知度とは|会社や製品を知ってもらうこと

企業認知度とは、企業の事業内容や製品・サービスの魅力がどれだけ多くの人に知られているかを示す尺度のことです。

似たような言葉に「知名度」という言葉があります。知名度は「名前のみ」が知られている状態で、商品・製品・サービスまでは想起されません。つまり「認知度」が高い方が、顧客のサービス・商品への解像度が高いと理解するとわかりやすいでしょう。

企業認知度が高いほど顧客から信頼されやすく、売上増加にもつながりやすいため、企業にとっては知名度を上げるよりも、認知度を上げる方が重要です。

なお、知名度・認知度の話はブランドエクイティ(*1)と深く関わっています。

企業認知度が上がると「ブランドエクイティ」も向上する傾向にあります。顧客から「この企業や製品なら安心」と思われるため、結果的に購入する人が増えるのです。

*1:ブランドエクイティとは、ブランドが持つ価値や信頼の総合的な評価のこと。

関連記事:理念浸透とは?社内外にとって重要な理由や具体的な手法・施策事例も紹介

企業の認知度を向上させるメリット | 企業や製品の信頼度が向上

企業認知度が向上すると、顧客が企業名で検索したり、口コミで話題にする機会が増え、自然と顧客との接点が広がります。その結果、企業への信頼性が自然と高まる傾向にあります。

実際、商品やサービスを購入する際、約59%は知っているブランドから選ぶとも言われており、第一想起(最初に思い浮かぶブランド)を獲得することで、自社が選ばれる確率を高めることができます。

さらに、企業認知度が向上することで、以下の相乗効果も期待できます。

- 広告宣伝費用の削減

- 採用コストの削減

多くの人に知ってもらうことで、自社製品の販売に繋がるだけでなく、採用やその後の離職率にも繋がってくるということです。

関連記事:採用ブランディングとは?成功事例と進め方・注意点をわかりやすく解説

ブランディング、マーケティングで押さえておきたい5つの“認知の種類”とその施策

企業認知度を高めるといっても、ただ「名前を知ってもらう」ことがゴールではありません。

実際には複数の“認知の種類”が存在し、それぞれ定義が異なります。

| 認知の種類 | 定義 |

| 想定認知 | 特定のカテゴリで企業名が真っ先に思い出される |

| 再認知 | ヒントや接触によって「聞いたことある」や「知っている」と思い出される状態 |

| 視認認知 | ロゴ・色・キャラクターなど |

| 信頼認知 | 見聞きしたときに「信頼できる」と感じられる状態 |

| 情緒認知 | 企業に対して好意・共感・憧れといった感情を持たれている状態 |

一口に「認知度を上げる」といっても、目的によって注力すべき認知の種類や施策は変わってきます。

まずは自社が「どの段階の認知を高めたいのか」を見極めることで、最適な施策が見えてくるはずです。

企業の認知度を効率的に向上させる3つのポイント

企業の認知度を効率的に向上させるためには、以下の3つのポイントを押さえることが重要です。

- ブランド戦略を明確にし情報を発信する

- 目的に合ったマーケティング施策を選ぶ

- 顧客やターゲットの潜在ニーズを調査する

ブランド戦略を明確にし情報を発信する

企業としての価値や世界観を明確に定めて、一貫性のある情報発信を行うことが重要です。やみくもに情報を発信しても、目的やターゲットがぶれてしまいます。

以下の項目を整理してから発信しましょう。

| 項目 | 詳細 |

| 目的 | 市場を年齢・性別・価値観などで細分化 |

| 製品・サービス | 狙うべき顧客層の選定 |

| 競合他社 | 独自の立ち位置を確立・価値を明確化 |

| 市場 | 狙うべきターゲット |

目的に合ったマーケティング施策を選ぶ

ターゲットに合った施策を選ぶことで効果を最大限引き出せます。たとえば、若年層がターゲットの場合、TikTokやX(旧Twitter)などのSNSが効果的です。

また、必要に応じて施策を組み合わせることも考えましょう。たとえば、ブランディング動画をSNSと連動させたり、広告と組み合わせたりすることで、より大きな効果を期待できます。

関連記事:ブランディング動画とは?メリットや制作会社選びのコツを解説

顧客やターゲットの潜在ニーズを調査する

顧客やターゲットに効果的にアプローチするためには、潜在ニーズの調査が重要です。潜在ニーズを意識した施策はターゲットに共感されやすいため、企業や製品へのファン化やリピート購入につながりやすくなります。

たとえば、調査方法のひとつにユーザーアンケートがあります。アンケートから得られた顧客の意見や要望をもとに、ターゲットに響くストーリーを作ることで、効果的なアプローチが可能です。

企業の認知度を向上させるために効果的な7つの方法

企業の認知度を上げるためには、効果的な方法が7つあります。以下に施策と概要をまとめました。

| 施策 | 概要 |

| SNSマーケティング | SNSを活用するため、拡散されやすい |

| SNS動画広告の活用 | 記憶に残るブランディングを実現できる |

| オウンドメディアの運用 | 情報発信により、長期的に顧客と関係を築ける |

| SEOの実施 | 検索エンジンで上位表示され、商材の第一想起を取りやすくなる |

| マスメディア広告 | 幅広い年齢層や地域に一斉に情報を届けられる |

| プレスリリース発信 | さまざまなメディアに取り上げられるため、露出を増やせる |

| イベント開催 | 狙ったターゲット層と効率よく出会え、ビジネスチャンスにつながりやすい |

本記事では、中小企業におすすめの以下3つの方法を詳しく解説します。

- SNSマーケティング

- SNS動画広告の活用

- オウンドメディアの運用

1.SNSマーケティング|顧客と直接コミュニケーションが取れる

SNSマーケティングは、SNSを活用して認知度を上げる施策です。顧客と直接コミュニケーションが取れ、率直な意見を商品やサービスに採り入れやすいことが特徴です。

主なSNSを4種類まとめました。

| 種類 | 特徴 |

| X(Twitter) | 市場を年齢・性別・価値観などで細分化 |

| TikTok | 狙うべき顧客層の選定 |

| 独自の立ち位置を確立・価値を明確化 | |

| YouTube | ノウハウ提供のコンテンツと相性が良い |

中小企業が今からSNSマーケティングを始める場合は、拡散性が高く初動で伸ばしやすいX(Twitter)とTikTokがおすすめです。

フォロワーが多いほどリーチが増えるYouTube・Instagramと異なり、X(Twitter)とTikTokは以下の強みによりフォロー外のユーザーにも拡散されやすい特徴があります。

- X(Twitter):カジュアルな運用がしやすく、ユーモアのある投稿がバズりやすい

- TikTok :レコメンドにより、広告費をかけていなくてもリーチが伸びやすい

各SNSで企業認知度を獲得するためには、ブランディングを意識した運用が大切です。詳しくは下記の記事をご覧ください。

関連記事:SNSブランディングとは?メリットや運用の注意点と成功事例を解説

関連記事:X(Twitter)キャンペーンを成功させる秘訣|共感を生むコンテンツとは?

2.SNS動画広告の活用|記憶に残るブランディングを実現できる

最初から一定数のリーチを確保したい中小企業には、SNS動画広告もおすすめできます。

SNSの中では初動から拡散されやすいX(Twitter)とTikTokでも、投稿するまでリーチ数は読めませんし、フォロワーが少ない状況では投稿は伸びづらい傾向にあります。一方で、SNS動画広告はSNSプラットフォーム上で配信される動画形式の広告で、かけた広告費により一定のリーチ数が一定数確保できます。

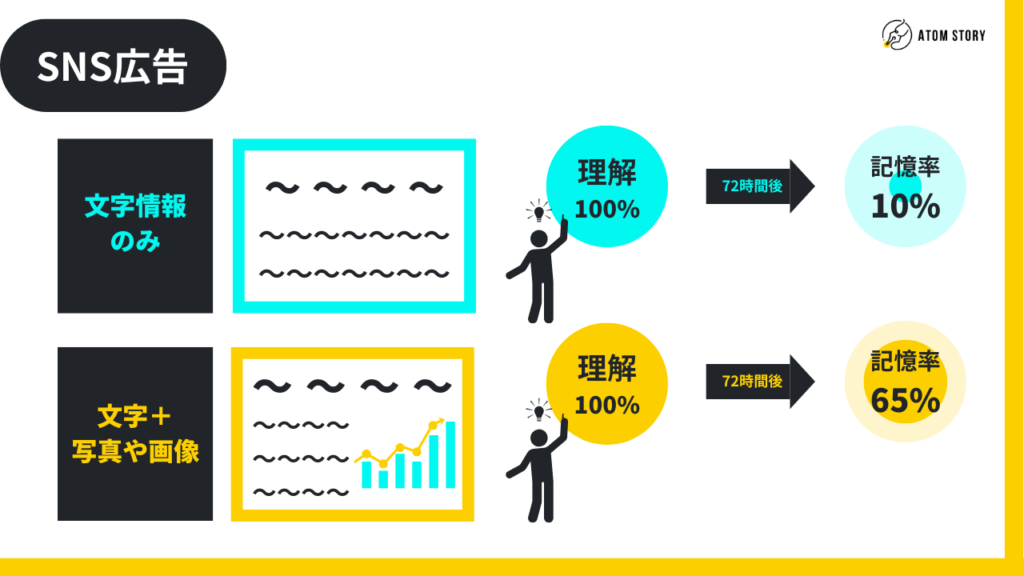

なお、SNS動画広告は企業や製品の魅力を印象的に伝え、多くの人の記憶に残りやすいと言われています。ジョン・メディナの著書「ブレイン・ルール」によると、文字情報だけの場合、72時間後には約10%しか記憶に残りませんが、写真や画像を加えると65%も記憶に残ると発表されています。

さらに、宣伝色を抑えてストーリー性のある動画にすることで、視聴者の心により強く残りやすくなります。

3.オウンドメディアの運営|有益なコンテンツの発信により、潜在顧客へアプローチできる

オウンドメディアの運用とは、自社が所有するブログやウェブサイトに、ターゲット顧客に有益な情報を提供するマーケティング手法です。

一度作成したオウンドメディアには、検索エンジンを通じて継続的に訪問者が流入するため、広告費をかけずに持続的な集客導線の確保が可能です。キーワード検索からの流入により、潜在顧客に対してアプローチできるため、長期的なリード獲得につながります。

ただし、オウンドメディアは長期的かつ定期的なコンテンツの更新が必要です。必要となる人材や予算を事前に精査・算出し、継続可能な体制が整った段階での運用開始がおすすめです。

企業認知度向上の施策ならアトムストーリーのパラパラ漫画がオススメ

企業認知度を効果的に向上させたいなら、アトムストーリーの「パラパラ漫画ムービー」がおすすめです。パラパラ漫画は、企業のビジョンや創業者の想いをストーリー形式で表現できるため、多くの人に魅力が伝わりやすいです。

例えば、フジパングループ本社株式会社様の100周年記念動画では、創業者の想いや企業のビジョン、企業の歴史をストーリーとして描きました。食へのこだわりや事業の広がりを伝えることで、「企業価値」を視聴者に知ってもらういいきっかけとなりました。

企業認知度向上でお悩みの方は、ぜひアトムストーリーにお問い合わせください。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。