キャラクターを長く成果につなげるには、見た目や可愛さだけでなく、コンセプトや世界観を明確にすることが欠かせません。本記事では、キャラクター設定資料の役割や作り方のステップを詳しく解説し、制作時に注意すべきポイントも紹介します。さらに実務で活用できるキャラクター設定資料 テンプレを提示し、戦略的にキャラクターを運用するためのヒントをまとめました。

目次

企業キャラクターの役割と認知度向上の難しさ

企業キャラクターは、単なるマスコットやイラストではありません。

どんな場面で、誰に、何を伝える存在なのか?その「意味」と「役割」を明確にすることで、キャラクターは初めて企業の武器になります。

そもそもキャラクターには2種類あります。アニメやゲームなどで幅広い人に愛される「一般的なキャラクター」と、企業がブランドや商品の認知向上を目的に活用する「企業キャラクター」です。

特に後者は、知名度を一気に高めることが難しく、戦略的に世界観や活用計画を設計しなければ認知を広げることはできません。

近年はAIの普及やキャラクター設定メーカーの登場により、誰でも簡単にキャラクター画像を作れる時代になりました。

だからこそ重要になるのが、企業の世界観や伝えたい文脈を反映した“設定”です。絵だけでは生まれない共感や記憶をつくるには、キャラクター設定資料を整え、背景・活用計画・差別化ポイントを明確にする必要があります。

SNSや動画、イベント、グッズ化など、多様な場面で活躍させるためには、見た目や性格だけでなく、コンセプトや世界観を設計した資料が不可欠です。

この資料は、担当者やアニメ制作会社・アニメーション制作会社が変わっても一貫した活用ができ、長期的にブランド価値を高める土台となります。

そして何より重要なのは、キャラクターをどのように活用していくかを戦略的に計画すること。

作ること自体を目的にせず、目的達成のためのキャラクター設定資料 テンプレを活用してしっかり作り込むことが、成果を生むキャラクター活用の第一歩です。

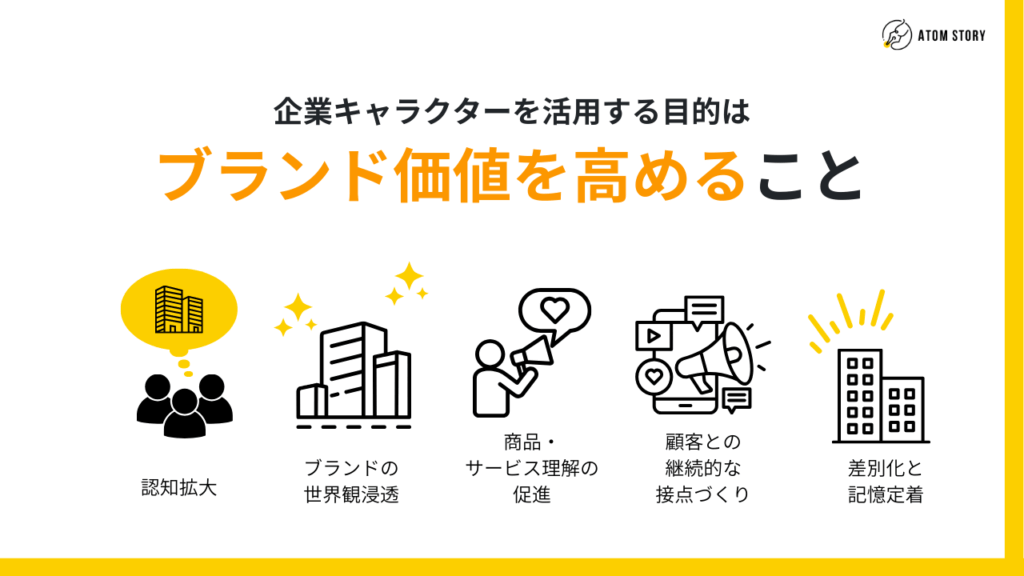

企業キャラクターを活用する目的はブランド価値を高めること

キャラクター設定資料を制作する際の注意点は「キャラクター設定項目を埋めること」が目的にならないことです。

本来は企業のメッセージやブランド価値を視覚化し、顧客との接点を広げるための戦略的な存在です。

企業キャラクターは、単に「かわいいから」「親しみやすいから」という理由だけで作るものではありません。

活用目的を明確にしないまま進めてしまうと、デザインは完成してもその後の運用が続かず、効果を発揮できません。

代表的な活用目的は次の通りです。

- 認知拡大

店舗や企業の存在を、未接触層や地域外の人にも広く知ってもらう。 - ブランドの世界観浸透

企業理念や商品の価値観を、ストーリーやビジュアルを通じて自然に伝える。 - 商品・サービス理解の促進

専門的・複雑な内容を、キャラクターが代弁することでわかりやすくする。 - 顧客との継続的な接点づくり

SNS投稿、イベント出演、キャンペーンなどで定期的に話題を提供する。 - 差別化と記憶定着

競合が多い市場で、自社ならではの個性として覚えてもらう。

近年はAIやキャラクター設定メーカーの普及でキャラクター画像制作が容易になりましたが、それだけでは企業の文脈や魅力は伝わりません。

目的や世界観を戦略的に作り込み、媒体や施策に合わせて活用計画を立てることが、これからの時代におけるキャラクターの真価を決めます。

特にアニメ制作会社やアニメーション制作会社に外注して動画化する場合も、設定資料があれば世界観がブレず、制作効率が格段に上がります。

キャラクター設定資料とは?役割と本質

キャラクター設定資料とは、企業キャラクターを一貫性を持って活用するための「設計図」です。

見た目や性格の記録にとどまらず、なぜ存在するのか、何を伝えるのか、どんな場面で活躍させるのかといったコンセプトや世界観を明文化します。

この資料の役割は大きく3つあります。

1.一貫性の維持

SNS投稿、動画、イベント、グッズ化など、担当者や外注先が変わってもキャラクターの世界観や立ち位置を崩さない。

2.活用の方向性を示す

媒体ごとの見せ方や表現方法を事前に整理し、企画や制作段階で迷いを減らす。

3.ブランド価値の体現

企業理念や商品の価値観をキャラクターを通して伝え、ファンとの感情的なつながりを深める。

特にAI時代においては、キャラクターのビジュアル自体は容易に量産できます。

しかし「どんな背景や役割を持ち、どのように活用される存在か」が定義されていないキャラクターは、見た目は魅力的でも記憶に残らず、ブランドの成長にもつながりません。

設定資料は、そのキャラクターが企業の物語を背負い、長期的に活躍するための基盤です。

次章では、制作時に陥りやすい失敗や注意点を整理します。

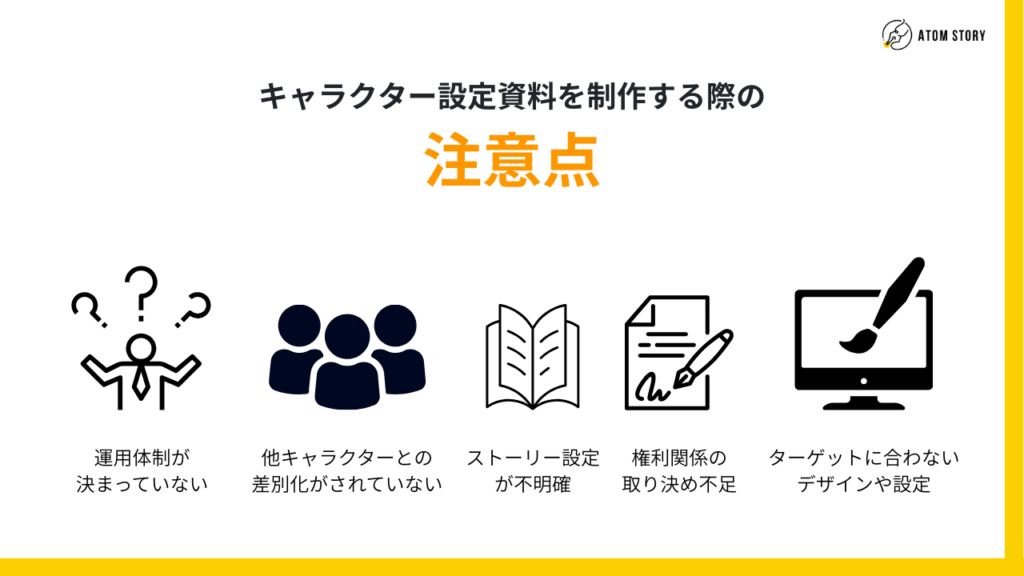

キャラクター設定資料を制作する際の注意点

キャラクター設定資料は、単にキャラクター設定 項目を埋めれば良いというものではありません。

企業の戦略やブランド価値を反映させるためには、制作段階で避けるべき落とし穴があります。

特に、キャラクター設定 一覧にありがちな形式的な記載だけで終わらせてしまうと、実運用で機能しない資料になってしまいます。

ここでは、成果につながる設定資料を作るために注意すべき5つのポイントを解説します。

- 運用体制が決まっていない

誰が管理し、どの部署が主導するのかを決めないまま作成すると、更新が止まり、資料が形骸化します。

運用ルールと更新フローまで明記しましょう。 - 他キャラクターとの差別化がされていない

市場には類似デザインや性格のキャラクターが多数存在します。

見た目だけでなく、役割やストーリーでも差別化できるポイントを設定することが重要です。 - ストーリー設定が不明確

背景や目的が曖昧だと、媒体ごとに表現がブレます。

短い説明でキャラクターの存在意義を語れる「ひとことストーリー」を用意すると効果的です。 - 権利関係の取り決め不足

著作権・商標権の所在や使用範囲を明確にしておかないと、活用時に法的リスクが発生します。

外部クリエイターが関与する場合は特に注意が必要です。 - ターゲットに合わないデザインや設定

想定顧客の年齢層・嗜好に合わないキャラクターは、共感を得にくく、ブランドメッセージも届きません。

デザイン検討時には、必ずターゲット層の反応を想定します。

既存キャラクターをリニューアルする場合も同様で、現状の課題を洗い出し、上記5項目とキャラクター設定 項目の観点で再設計することが成功の鍵です。

次章では、こうした注意点を踏まえた「キャラクター設定資料の作り方」を具体的なステップで解説します。

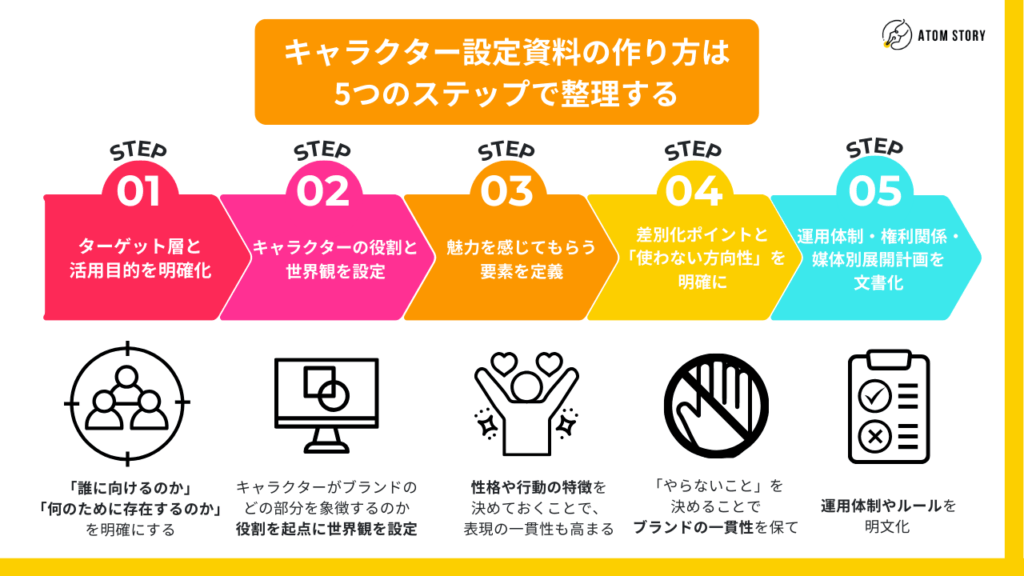

キャラクター設定資料の作り方は5つのステップで整理する

キャラクター設定資料は、見た目やプロフィールを書き並べるだけでは不十分です。

企業の目的やブランドの方向性に沿った「コンセプト設計」を軸に作り込むことで、活用の幅と寿命が大きく変わります。

ここでは、キャラクター設定 一覧やキャラクター設定 項目を活用しながら、コンセプト重視で進めるための5つのステップを紹介します。

- ステップ1:ターゲット層と活用目的を明確化

- ステップ2:キャラクターの役割と世界観を設定

- ステップ3:魅力を感じてもらう要素を定義

- ステップ4:差別化ポイントと「使わない方向性」を明確に

- ステップ5:運用体制・権利関係・媒体別展開計画を文書化

ステップ1:ターゲット層と活用目的を明確化

キャラクターを設計する際にまず必要なのは、「誰に向けるのか」「何のために存在するのか」を明確にすることです。

ターゲットと目的が曖昧なまま進めると、媒体やデザインの方向性がブレてしまいます。

- どの顧客層に向けるのか(年齢、属性、価値観)

- 認知拡大・販売促進・ブランド浸透など、キャラクターの主な役割

- 将来展開する媒体(SNS、動画、イベント、グッズなど)も想定

ステップ2:キャラクターの役割と世界観を設定

次に重要なのは、キャラクターがブランドのどの部分を象徴するのかを定義することです。

その役割を起点に世界観を設定することで、長期的に一貫性のある表現が可能になります。

- 企業のどの部分を象徴する存在か(品質、楽しさ、地域性など)

- 活動の舞台設定や時代背景、性格を物語として定義

- 世界観は媒体や企画ごとにブレないよう、抽象度を少し高めに設定

ステップ3:魅力を感じてもらう要素を定義

顧客がキャラクターに共感し、愛着を持つためには「魅力の源泉」を明確にすることが必要です。

性格や行動の特徴を決めておくことで、表現の一貫性も高まります。

- 感情移入しやすい特性(努力家、少しドジ、挑戦好きなど)

- 顧客がキャラクターに惹かれる理由を言語化

- 代表的な行動や口癖、価値観などを設定

ステップ4:差別化ポイントと「使わない方向性」を明確に

他社キャラクターとの差別化はもちろん、逆に「やらないこと」を決めることでブランドの一貫性を保てます。

- 他社キャラクターとの差別化要素(ビジュアル、役割、テーマ)

- あえてやらない設定や表現を定め、ブランドの一貫性を守る

ステップ5:運用体制・権利関係・媒体別展開計画を文書化

どんなに良い設定でも、運用が継続できなければ価値は生まれません。

体制やルールを明文化することで、担当者が変わっても安定した活用が可能になります。

- 管理担当者、更新頻度、承認フローを設定

- 著作権や商標の扱い、利用範囲、二次利用の可否を明記

- 各媒体での見せ方(SNS投稿フォーマット、動画での動き方、グッズでの使い方)を事前に想定

既存キャラクターをリニューアルする場合は、この流れの前に「現状の魅力・課題・活用実績」を棚卸しする工程を追加します。

こうして作られた設定資料は、制作現場と運用現場の両方で活きる“共通言語”となりま

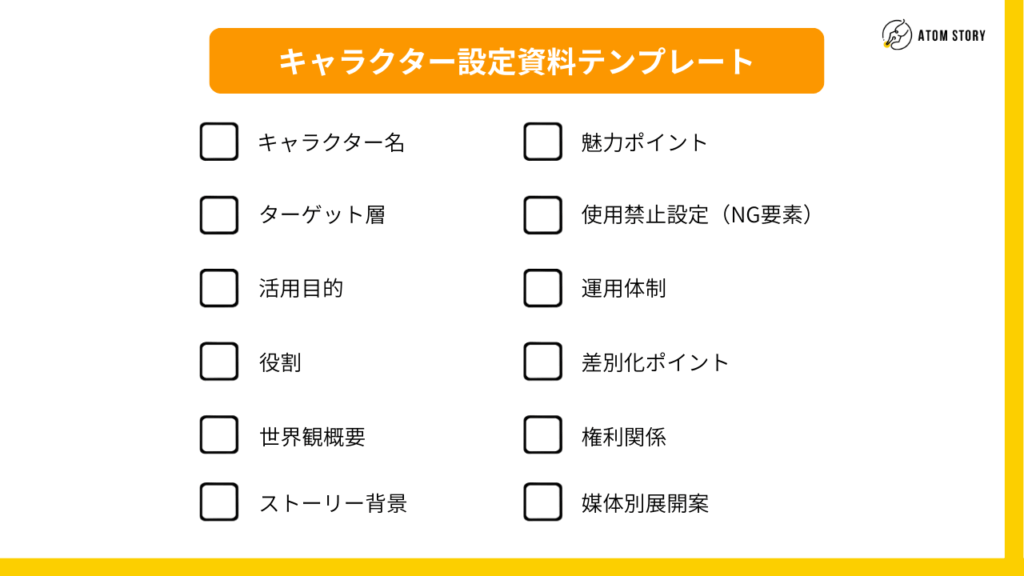

キャラクター設定資料テンプレート(保存版)

キャラクター設定資料は、後から誰が見ても同じ解釈ができるよう、体系立ててまとめることが重要です。

ここでは、実際の作成時に活用できるテンプレートを紹介します。

既存キャラクターのリニューアル時にも、そのまま利用可能です。

【キャラクター設定資料テンプレート】

- キャラクター名

呼びやすく覚えやすい名前。由来や意味も記載。 - ターゲット層

年齢、性別、ライフスタイル、価値観など。 - 活用目的

認知拡大、販売促進、ブランド浸透、差別化など。 - 役割

企業や商品のどの側面を象徴する存在か。 - 世界観概要

舞台設定、時代背景、性格の方向性、活動範囲など。 - ストーリー背景

キャラクター誕生の経緯や、物語のあらすじ。 - 魅力ポイント

顧客が惹かれる特性(努力家、少しドジ、挑戦好きなど)。 - 使用禁止設定(NG要素)

あえて避けるテーマや表現。 - 運用体制

管理担当者、更新頻度、承認フロー。 - 差別化ポイント

他キャラクターとの違いを示す特徴。 - 権利関係

著作権・商標の所在、使用範囲、二次利用可否。 - 媒体別展開案

SNS、動画、イベント、グッズなどでの活用方法。

成功事例|株式会社ベルーフ様のサービスキャラクターリニューアル

株式会社ベルーフ様が展開する「北海道ライブマルシェ」では、既存のマスコットキャラクターをより戦略的に活用していくため、アトムストーリーがキャラクターコンセプトの設計をサポートしました。

コンセプトの整理から、いくつかのデザインパターンや性格設定の方向性を提案し、今後の多様な媒体展開に適したキャラクター像を共に構築しました。

リニューアルのポイント

- ターゲット層:30〜40代の家族層(幼児〜小学校低学年の子連れ)

- デザイン方針:中性的なゆるキャラテイスト。食品に馴染む色合いながら、印象に残る配色

- 性格・魅力ポイント:少しドジだが挑戦好き。北海道食材を探す旅を通じて成長する

- 表情パターン:喜ぶ・謝る・驚くの3種類を設定し、SNS投稿やパラパラ漫画で活用

- 活用媒体:店舗サイネージ、YouTube、SNS、イベント配布物、将来的なグッズ化(マグカップやスープカレーなど)

ストーリーと世界観

キャラクターは「北海道各地の食材を探す旅」をテーマに設計しました。

移動手段を場面ごとに変化させたり、ハプニングや困難を盛り込むことで、商品の魅力とキャラクターの個性を重ね合わせています。

これにより、単なる販促キャラではなく「物語を通じてサービスや商品の価値を伝える存在」としてブランドに根付かせることを目指しました。

活用成果と差別化

- 店舗外からの来店促進(SNSやサイネージでの認知度向上)

- 「ここでしか買えない商品」という訴求による競合との差別化

- パラパラ漫画化により、キャラクターの動きや表情がブランドストーリーと直結

- 複数の媒体を想定して設計されたため、今後の展開も一貫性を保ちながら進行可能に

キャラクター活用の広げ方|パラパラ漫画を例に

キャラクターは設定資料を作った時点がゴールではなく、そこからどう活用するかで成果が決まります。

特にストーリー性のある媒体は、キャラクターの世界観を自然に伝えるのに効果的です。

その一例が、アトムストーリーが得意とする「パラパラ漫画」です。

パラパラ漫画活用のメリット

- 世界観を動きで表現できる

設定資料で決めた性格や行動パターンを、表情や動きで可視化できる。 - 言葉に頼らず感情を伝えられる

非言語でもストーリーが理解でき、幅広い層に届く。 - 媒体連動がしやすい

動画化した素材をSNS投稿やサイネージ、展示会映像などに展開できる。

活用プロセスの例

- ストーリー設計

設定資料の世界観や魅力ポイントに沿って物語を作成。 - 媒体別編集

YouTube向けの1分動画、SNS向けの短尺版、店頭サイネージ向け無音版などに編集。 - 連動施策

動画公開と合わせてSNSキャンペーンやイベント告知を実施し、キャラクターを話題化。

ベルーフ様「ライブちゃん」への展開

北海道食材を探す旅をテーマにしたライブちゃんのパラパラ漫画では、旅先でのハプニングや喜びの瞬間を描き、商品の魅力とキャラクターの個性を同時に伝えました。

設定資料があったことで、動画の中でも一貫した性格や行動が保たれ、SNS・店舗サイネージ・YouTubeのすべてで統一感ある発信が可能になりました。

まとめ|コンセプトがキャラクターの寿命を決める

企業キャラクターは、作った瞬間がピークではなく、その後の活用によって寿命が決まります。

見た目の可愛さや一時的な話題性だけに頼ると、数カ月で鮮度が落ちてしまうことも珍しくありません。

長く愛されるキャラクターには共通して、しっかりとしたコンセプト設計と世界観の一貫性があります。

キャラクター設定資料は、そのコンセプトを具体化し、社内外で共有できる「共通言語」です。

SNS、動画、イベント、グッズ化など、あらゆる媒体でキャラクターをブレなく活かすための基盤となります。

また、活用は一度きりで終わらせず、計画的に継続することが重要です。

市場やターゲットの変化に合わせて設定資料を見直し、必要に応じてデザインやストーリーをアップデートすることで、キャラクターは企業とともに成長し続けます。

アトムストーリーでは、キャラクター設定資料の作成からコンセプト設計、パラパラ漫画や動画制作、複数媒体での展開支援まで一貫してサポートしています。

作って終わりではない、“成果につながるキャラクター活用”を一緒に設計してみませんか。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。