キャラクターブランディングは、企業や団体が独自のキャラクターを通じてブランドの価値や世界観を顧客に浸透させる手法です。SNSやオフライン施策を組み合わせることで、短期間での認知獲得から長期的なファン化までを実現できます。

ここでは、キャラクターブランディングの基礎からメリット、成功のためのコツ、そして国内最新の成功事例までを具体的に紹介します。

目次

キャラクターブランディングとは、ブランド価値を伝え、ファンを育てる手法

キャラクターマーケティングとは、企業や団体がキャラクターを広告や商品、SNS、イベントなどに活用し、ブランドの魅力を分かりやすく伝えて顧客との関係を深め、ファン化につなげるマーケティング手法です。

単なる販促にとどまらず、顧客の心にブランドを刻み込み、長く愛され続ける仕組みづくりを目的とした活用法でもあり、その長期的な視点に重きを置いたものが「キャラクターブランディング」と呼ばれます。

企業がキャラクターブランディングを行うメリット

キャラクターは感情移入されやすく、ブランドを“自分ごと”として感じてもらえる効果があります。

- 顧客との信頼関係が築きやすい

キャラクターを通じて発信するメッセージは、企業名単体よりも心理的なハードルを下げて届きます。 - ファン化を促進できる

定期的な登場やストーリー展開により、愛着を持ってもらいやすくなります。 - 差別化と記憶定着

他社と比較する際に、キャラクターがブランドの象徴として印象に残ります。 - 多チャネル展開の柔軟性

SNS、広告、イベント、商品パッケージなど、オンライン・オフライン問わず展開可能です。

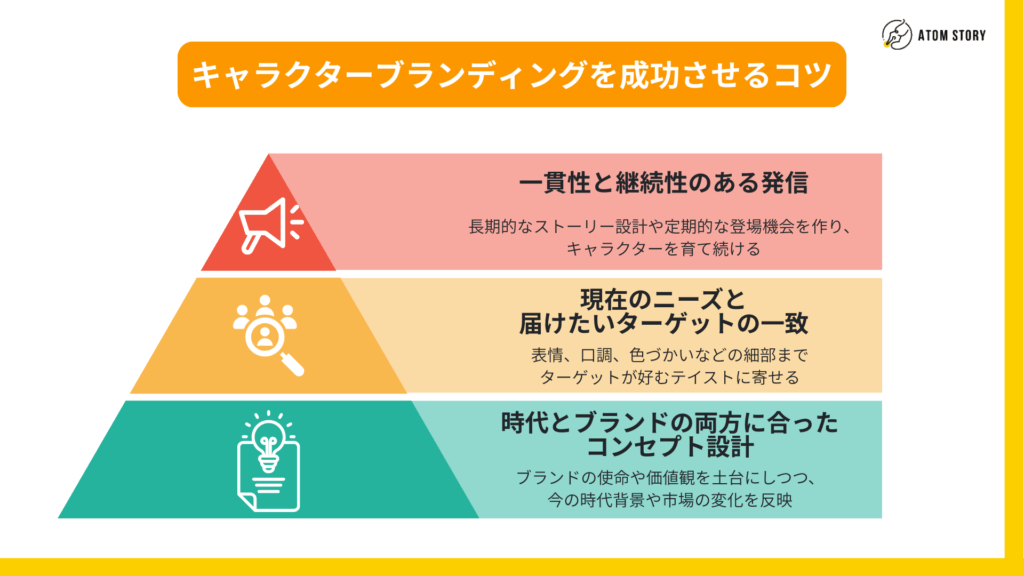

キャラクターブランディングを成功させるコツ

キャラクターブランディングは、ただキャラクターを作ればよいわけではありません。成功のためには、以下の3つの要素を意識することが不可欠です。

1. 時代とブランドの両方に合ったコンセプト設計

最初に「何を伝えるのか」を明確化します。ブランドの使命や価値観を土台にしつつ、今の時代背景や市場の変化を反映することが重要です。

例えば、環境配慮や多様性といった社会的テーマは、キャラクターの性格やデザインにも落とし込むことで共感を得やすくなります。

2. 現在のニーズと届けたいターゲットの一致

ターゲット層の価値観や生活習慣を把握し、その人たちが「自分に関係がある」と感じられる魅力をキャラクターに持たせます。

例えば、学生向けなら親しみやすい等身の低いキャラクター、働く世代なら安心感を与える落ち着いたデザイン、ファミリー層には子どもが真似したくなるような仕草を取り入れるなど、対象ごとに工夫を凝らすと効果的です。

表情、口調、色づかいなどの細部までターゲットが好むテイストに寄せることが、ファン化を促進するポイントです。

3. 一貫性と継続性のある発信

SNS、広告、イベントなど接点ごとにデザインやメッセージがブレると、ブランドの信頼性が損なわれます。長期的なストーリー設計や定期的な登場機会を作り、キャラクターを育て続けることが必要です。

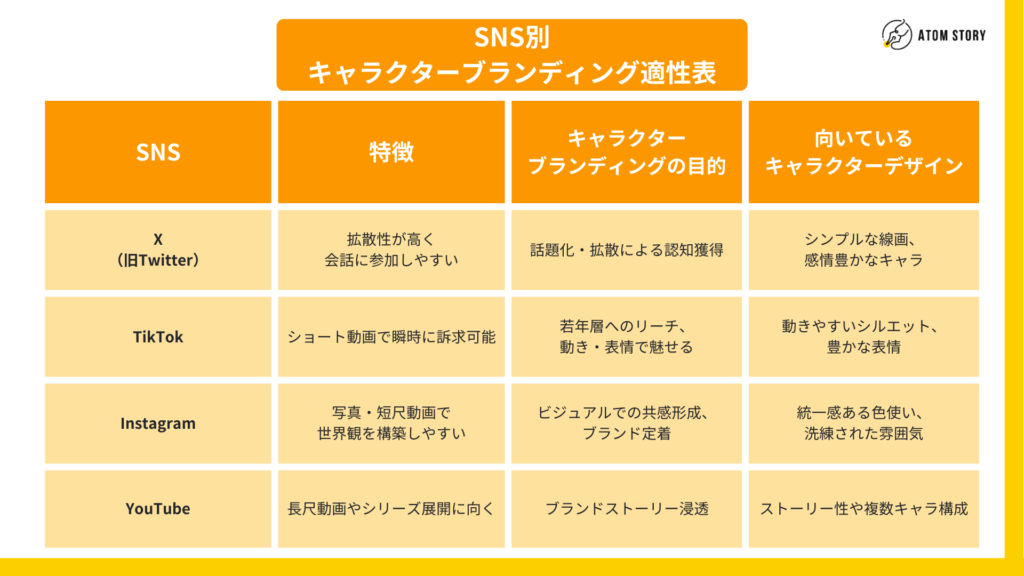

SNS別キャラクターブランディング適性表

キャラクターブランディングを展開する上で、SNSごとに適した活用方法やデザインの方向性は大きく異なります。

以下の表では、主要SNSの特徴とキャラクターブランディングにおける活用目的、そして向いているキャラクターデザインの傾向を整理しました。

特にアトムストーリーが強みとしている X(旧Twitter) と TikTok は拡散力・若年層へのリーチに優れ、キャラクターとの相性も高い媒体です。

SNS別キャラクターブランディング適性表

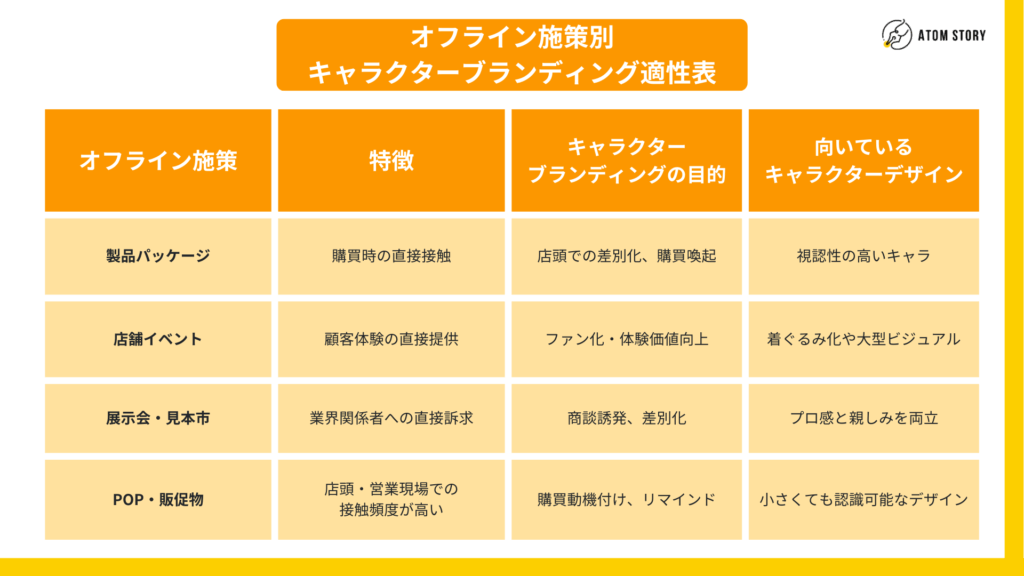

オフライン施策別キャラクターブランディング適性表

キャラクターブランディングはSNSなどのオンライン施策だけでなく、店頭やイベントといったリアルの接点でも強い効果を発揮します。

オフライン施策は「直接体験」や「購買時の印象」を左右するため、キャラクターのデザインや登場方法が成果に直結します。

以下の表では、主要なオフライン施策ごとの特徴と、キャラクターブランディングにおける目的、そして適したキャラクターデザインを整理しました。

オフライン施策別キャラクターブランディング適性表

最新成功事例|業界別に見るキャラクターブランディングの成功パターン

キャラクターブランディングは、業界や商品特性によって目的や成果が異なります。ここでは、近年注目を集めた代表的な事例を イベント・食品・通信サービス の3つの領域から紹介します。

イベント領域:ミャクミャク(大阪・関西万博公式キャラクター)

ミャクミャクは、2025年大阪・関西万博の公式キャラクターとして2022年に誕生しました。独特のビジュアルとネーミングで発表直後から話題を集め、イベント開始前から全国区の知名度を築いています。

どのように成果を測り、結果を出したのか

2024年4月時点で、公式ライセンス契約は107社、公式商品は800点以上(協会発表)。JR西日本のラッピング電車やJALの機体デザインにも採用され、日常的な接点を確保しました。SNSではファンアートやコスプレ投稿が多数拡散され、関連ワードが複数回トレンド入りしています。

なぜ短期間でここまで注目を集められたのか

「多様性とつながり」というコンセプトを明確に掲げ、交通・観光・小売など幅広い分野と同時コラボを実現。SNSでの話題化とリアルイベントでの体験を組み合わせ、生活の中に自然に入り込む存在となりました。

公式サイト:大阪・関西万博公式サイト

食品領域:キウイブラザーズ(ゼスプリ)

ゼスプリの「キウイブラザーズ」は、2016年の初登場以降テレビCMやSNSを通じて人気を獲得し、果物業界のキャラクターブランディングとしては突出した成功例です。

どのように成果を測り、結果を出したのか

SNSでのキャラクター出演コンテンツは拡散性が高く、公式アカウントのフォロワー数を伸ばしました。さらに、店頭販促やノベルティ展開と組み合わせることで購買意欲を刺激し、若年層を中心に「ゼスプリ=健康で楽しいブランド」という印象を定着させました。

なぜ継続的に愛されるのか

キャラクターを単なる商品説明役ではなく、ユーモアのある“友人”のように描いたことで、消費者との心理的距離を縮めることに成功しました。これによりテレビCMだけでなくSNSや店頭でも一貫して「親しみやすさ」を届けています。

通信サービス領域:ポインコ兄弟(NTTドコモ)

NTTドコモの「ポインコ兄弟」は、dポイントクラブの認知拡大を目的に開発されたキャラクターで、テレビCM・SNS・アプリなどあらゆるチャネルで活用されています。

どのように成果を測り、結果を出したのか

2024年3月時点で、dポイントクラブの会員数は1億人を突破(公式発表)。その成長の背景には、CMやSNSでの発信に加え、アプリや店舗など生活動線上の複数接点にキャラクターを登場させた点があります。

なぜブランド浸透に成功したのか

「兄弟の掛け合い」という分かりやすいストーリー性を持たせ、ポイントサービスの仕組みを楽しく伝えることに成功しました。結果として、「ドコモのポイント=ポインコ兄弟」という強いブランド連想を築き上げています。

まとめ|成果を生むキャラクターブランディングの条件

今回紹介したミャクミャク、キウイブラザーズ、ポインコ兄弟の事例から分かるように、キャラクターブランディングの成功には共通点があります。

- 社会や市場の流れを捉えたコンセプト設計

ミャクミャクの「多様性とつながり」のように、時代性のあるテーマをキャラクターの世界観に組み込むことで共感を得やすくなります。 - ターゲットに寄り添った魅力づくり

キウイブラザーズが若年層に親しまれたように、デザイン・言葉づかい・仕草などを想定顧客に合わせることで「自分ごと化」が進みます。 - 一貫性ある発信と複数チャネルでの接触

ポインコ兄弟がCM・アプリ・店舗と生活導線全体で認知を広げたように、オンラインとオフラインの両面で繰り返し接触することがブランド浸透に直結します。

アトムストーリーでは、こうした成功の条件を踏まえ、SNSでの発信による認知拡大と、展示会・イベント・商品パッケージなどのオフライン施策を掛け合わせたキャラクターブランディングを企画から制作・運用まで一貫してサポートしています。

「キャラクターを活用して認知を高めたい」「SNSとリアル施策を組み合わせて展開したい」という方は、ぜひご相談ください。

御社のブランド世界観を一貫して届ける最適なプランをご提案します。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。