企業キャラクターは、単なるマスコットではなくブランド戦略の要となる存在です。BtoCでは親しみやすさ、BtoBでは信頼性強化に貢献し、SNSや動画を通じて拡散力を発揮します。本記事では、成功事例や失敗例、AI時代における作り方までを解説します。

目次

企業キャラクターが注目されている理由

AI技術の進化によって誰でもキャラクターを生み出せるようになった今、独自性や物語性のある企業キャラクターが一層注目されています。

SNSや動画広告の普及により、従来型の宣伝は見られにくくなっています。その一方で、誰でも手軽にイラストやオリジナルキャラクターを制作できるようになったことで、企業キャラクターには単なる見た目だけでなく、明確なコンセプトやブランド独自の物語性が求められています。背景や歴史を伴うキャラクターは、競合との差別化や長期的なブランド資産化に直結します。特に今後は、ストーリーを通じて共感や愛着を育む設計が、キャラクターを継続的に活用するための鍵となり、早期からの魅力づけが重要になります。

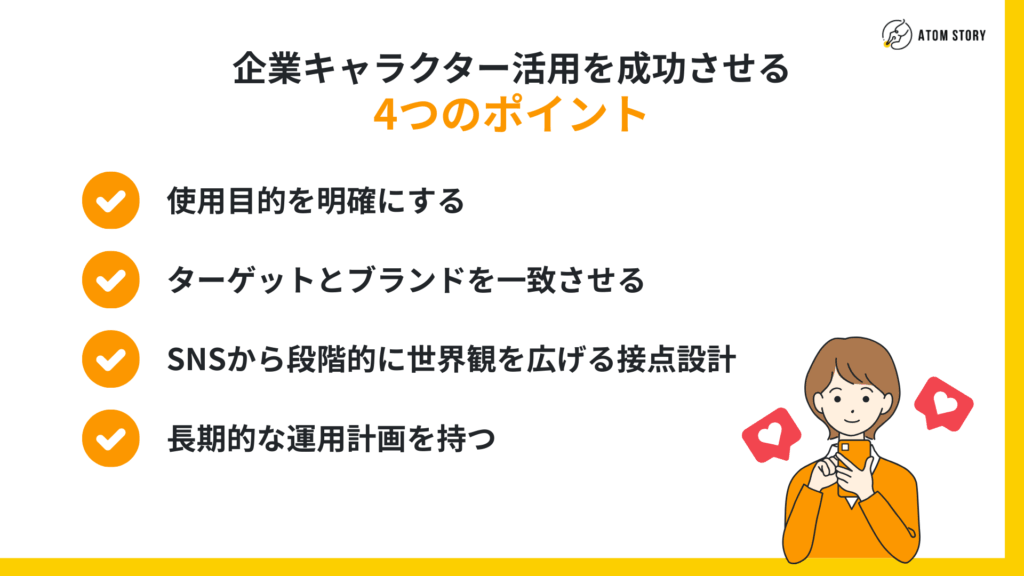

企業キャラクター活用を成功させる4つのポイント

1.使用目的を明確にする

キャラクターは“かわいいマスコット”で終わらせず、ブランド課題に直結させることが重要です。目的を定めることで、施策全体に一貫性が生まれ、成果の検証や改善も行いやすくなります。

例:大塚製薬「ポカリ星人」は若年層のブランド認知向上を目的に制作。CM・イベント・SNSを連動させ、一貫性あるメッセージを発信しました。

👉 効果:使用目的を明確にすることで、キャラクター施策が場当たり的にならず、認知拡大や販促といった成果を確実に得やすくなります。

2.ターゲットとブランドを一致させる

キャラクターの世界観やデザインは、訴求したい層に合わせて設計します。ターゲットとのズレがないことで、自然に共感が生まれ、ファン化へとつながります。

例:スシロー「スシローくん」はファミリー層をターゲットに、店内POPや子ども向けイベントで親しみを醸成し、来店意欲向上に貢献しました。

👉 効果:ターゲットとブランドを一致させることで、伝えたいメッセージが届きやすくなり、顧客の共感やロイヤルティを高められます。

3.SNSから段階的に世界観を広げる接点設計

まずはInstagramリール、TikTok、YouTubeショートなど縦型ショート動画を活用し、新規ユーザーとの接点を増やします。その後、ロングバージョン動画や特設サイトで世界観を深掘りし、ファン層を醸成。さらにLINEスタンプや限定グッズなど、日常的にキャラクターに触れる接点をプランに組み込みます。

例:BtoB企業の「HRogキャラクター」はSNS動画から始め、業界セミナーやスタンプ配布へと展開しました。

👉 効果:SNSから段階的に接点を広げることで、新規ユーザーの認知を効率的に獲得し、中長期的なファンづくりへつなげられます。

4.長期的な運用計画を持つ

一時的なキャンペーンで終わらず、継続露出を前提にキャラクターの歴史や役割を広げていくことで、ブランド資産として定着します。

👉 効果:長期的な運用計画を持つことで、キャラクターが企業の歴史や理念を背負う存在となり、短期的な広告効果にとどまらない持続的な価値を生み出せます。

BtoC企業の企業キャラクター成功事例

大塚製薬|ポカリ星人

- 活用目的:若年層のブランド認知拡大

- 詳細:夏の定番飲料として広く知られるポカリスエット。Z世代への新規アプローチとして誕生したのが「ポカリ星人」です。SNSでのショート動画展開やイベント連動により話題を呼び、若年層にブランドイメージを定着させました。

- コンテンツのポイント:キャラクターがブランドの「爽やか・健康」イメージを代弁し、映像やSNSで視覚的に印象づけたことが成功要因です。

スシロー|スシローくん

- 活用目的:ファミリー層の親近感醸成

- 詳細:価格や品質での差別化が難しい中、スシローくんは「子どもにとって楽しいお店」という印象を強化。店内POPや子ども向けイベント、SNSキャンペーンなど多面的な施策で来店機会を増やしました。

- コンテンツのポイント:キャラクターを活用し「写真を撮りたくなる」「子どもと楽しめる」場面を演出し、自然にSNS拡散を誘発しました。

ヤンマーホールディングス|ヤン坊マー坊

- 活用目的:企業イメージの長期的定着

- 詳細:1959年に誕生した「ヤン坊マー坊」は、テレビCMとテーマソングで長年親しまれ、企業ブランドの象徴となってきました。近年はデザイン刷新やデジタル展開で若年層にも再認知されています。

- コンテンツのポイント:懐かしさと新しさを融合させ、世代を超えて「信頼感と親しみ」を醸成する役割を果たしています。

BtoB企業の企業キャラクター成功事例

株式会社kubell

- 活用目的:無形サービスの親しみやすさ向上

- 詳細:マーケティング支援という抽象的なサービスを理解してもらうため、キャラクターを「説明役」として活用。展示会ブースの装飾や配布資料、SNSのアイコンまでデザインを統一し、来場者や見込み顧客に安心感を与えました。

- コンテンツのポイント:無形のサービスを「目に見える形」に置き換えることで、初見の顧客にも説明しやすくなり、会話のきっかけを増やせたことが成功要因です。

日航株式会社|ニッコージャー

- 活用目的:安全・信頼イメージの強化

- 詳細:運送業界で重視される「安心・安全」を象徴するため、ヒーロー風キャラクター「ニッコージャー」を開発。社内外イベントや展示会で登場させ、SNSでその活躍を発信することで企業の信頼感を演出しました。

- コンテンツのポイント:単なる装飾ではなく「正義のヒーロー」という役割を与えたことで、企業メッセージがキャラクターを通じて自然に伝わり、取引先や地域からの親近感を獲得しました。

株式会社フロッグ|HRogキャラクター「ふろぐん」

- 活用目的:業界内での指名検索増加

- 詳細:人材業界専門メディア「HRog」では、情報発信の固い印象をやわらげるために、キャラクター「ふろぐん」を解説役として活用。ニュース動画やインタビュー動画に出演させることで、専門情報を親しみやすく伝える工夫をしています。

- コンテンツのポイント:キャラクターが「ナビゲーター」として機能することで、視聴者の理解促進や継続視聴を後押し。情報発信に一貫性と親近感を与えた点が成果につながっています。

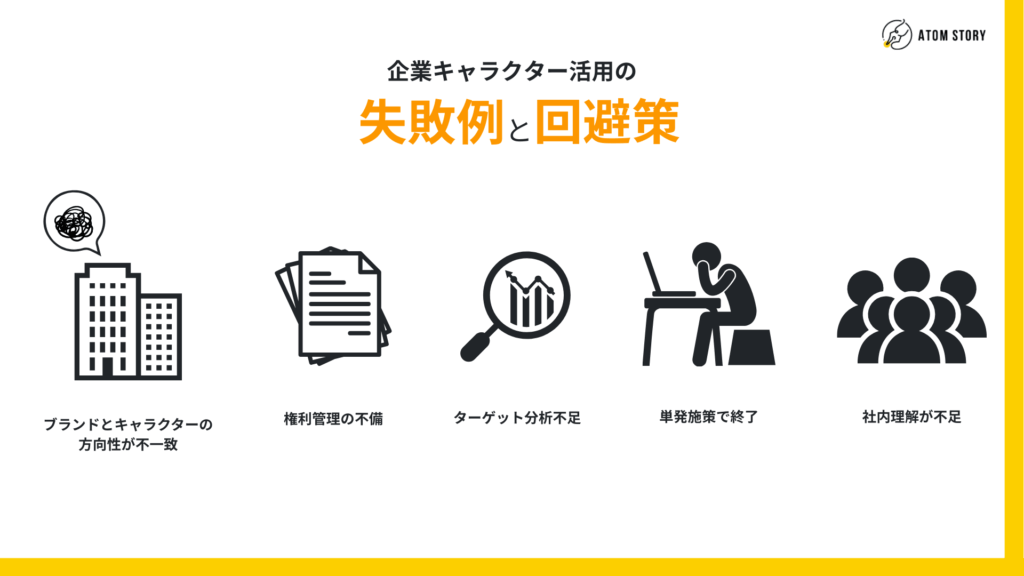

企業キャラクター活用の失敗例と回避策

1. ブランドとキャラクターの方向性が不一致

失敗例:高級感を打ち出したいのに、キャラクターがかわいすぎてブランドイメージと乖離してしまう。

回避策:制作前に「ブランドが何を象徴したいのか」を明確化し、コンセプトシートを用意。デザインは複数パターンをテストしてターゲットに確認する。

2. 権利管理の不備

失敗例:制作会社やイラストレーターに依頼したが、著作権譲渡や商標登録を怠り、後から利用範囲が制限される。

回避策:契約段階で著作権や商標利用の範囲を明確にし、必要に応じて商標登録を行う。運用ルールも社内で定めておく。

3. ターゲット分析不足

失敗例:誰に向けたキャラクターか曖昧なまま制作し、結局「誰にも刺さらない」存在になる。

回避策:市場調査やペルソナ設計を行い、ターゲットの嗜好に合った世界観を設定。小規模なテストマーケティングで反応を確認する。

4. 単発施策で終了

失敗例:キャンペーンやイベントで一度だけ登場し、その後使われずに終わる。コストだけがかかり資産化できない。

回避策:初めから1年単位など中期的な活用プランを策定。SNS、動画、イベント、グッズなど複数チャネルで接点を広げ、継続的に露出させる。

5. 社内理解が不足

失敗例:現場スタッフがキャラクターを軽視し、十分に活用できない。結果として「社内外どちらにも浸透しない」。

回避策:社内説明会や研修を通じてキャラクターの役割を共有。名刺や社内報にも登場させ、従業員が自然に使いたくなる仕組みをつくる。

企業キャラクターの作り方

企業キャラクターは、単に可愛い見た目を作るだけではなく、ブランド戦略の一部として設計する必要があります。以下の手順を押さえることで、長期的に活用できるキャラクターを制作できます。

- 市場・ターゲット分析

自社の属する業界、市場環境、競合キャラクターの有無を調査。ターゲット層の年齢・性別・興味関心を明確化します。

例:若年層向けならSNS映え、BtoBなら信頼感や専門性を重視。 - ブランドコンセプト策定

キャラクターの役割(広告、採用、販促など)とブランドメッセージを定義。性格・口調・ストーリーもこの段階で決めておくと運用がぶれません。 - キャラクターデザイン制作(外注・社内)

コンセプトに沿って複数案を制作し、社内外からのフィードバックを得てブラッシュアップします。権利関係(著作権・商標登録)も同時に進めるのが理想です。 - 試作・フィードバック

SNSや社内イベントなど小規模な場で試験的に使用し、反応を確認。必要に応じてデザインや役割を微調整します。 - 展開メディア選定

SNS、広告、イベント、グッズ、LINEスタンプなど、ターゲットが最も触れやすいメディアを選びます。初期は1〜2チャネルに絞り、徐々に広げる戦略が有効です。

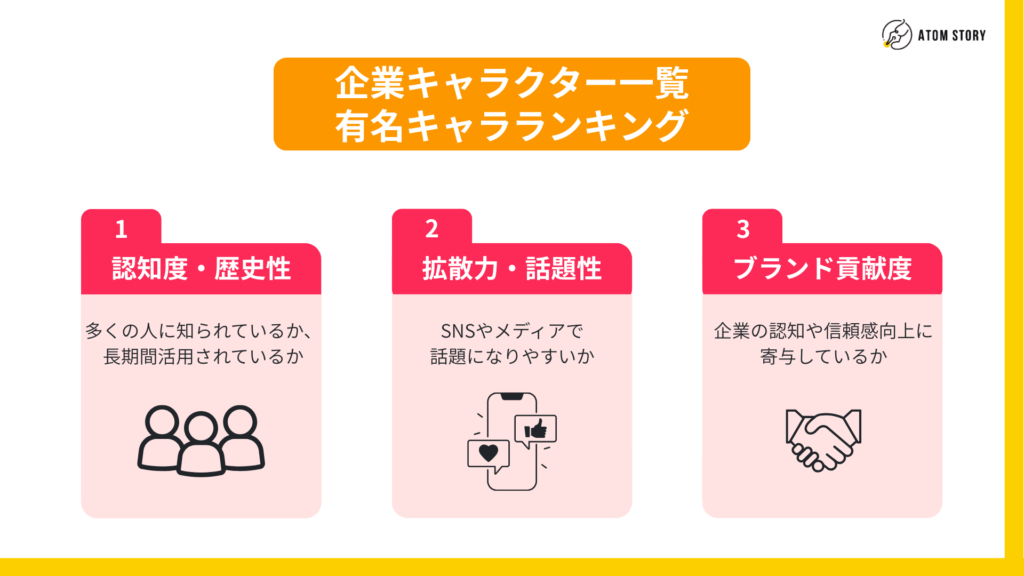

企業キャラクター 一覧・有名キャラランキング

企業キャラクターには数多くの成功事例が存在しますが、ここでは特に「知名度」「拡散力」「ブランド貢献度」の3つの観点をもとに代表的なキャラクターを紹介します。BtoC・BtoBそれぞれで長年活用されている有名キャラを整理することで、自社でキャラクターを活用する際の参考にしていただけます。

ランキング基準

- 認知度・歴史性:多くの人に知られているか、長期間活用されているか

- 拡散力・話題性:SNSやメディアで話題になりやすいか

- ブランド貢献度:企業の認知や信頼感向上に寄与しているか

BtoC有名キャラ例

- ドコモダケ(NTTドコモ)…通信サービスの親しみやすさを演出

- チキンラーメンひよこちゃん(日清食品)…長年愛される食品キャラ

- ピザーラくん(ピザーラ)…宅配ピザの楽しさを強調

BtoB有名キャラ例

- ニッコージャー(日航株式会社)…安全・信頼を象徴するヒーロー風キャラ

- みまもりくん(セキュリティ関連)…防犯意識を高める啓発用

- カクイチくん(倉庫・資材業界)…堅い業界イメージを柔らげる役割

傾向と活用ポイント

- 「かわいい」「女の子」系はSNS映えしやすく、特に20〜30代女性に拡散されやすい

- 業界マスコット型は展示会や販促物で親和性が高く、会話のきっかけになりやすい

- 長寿キャラはブランドの歴史や信頼感を象徴し、リニューアルで世代を超えて継承できる

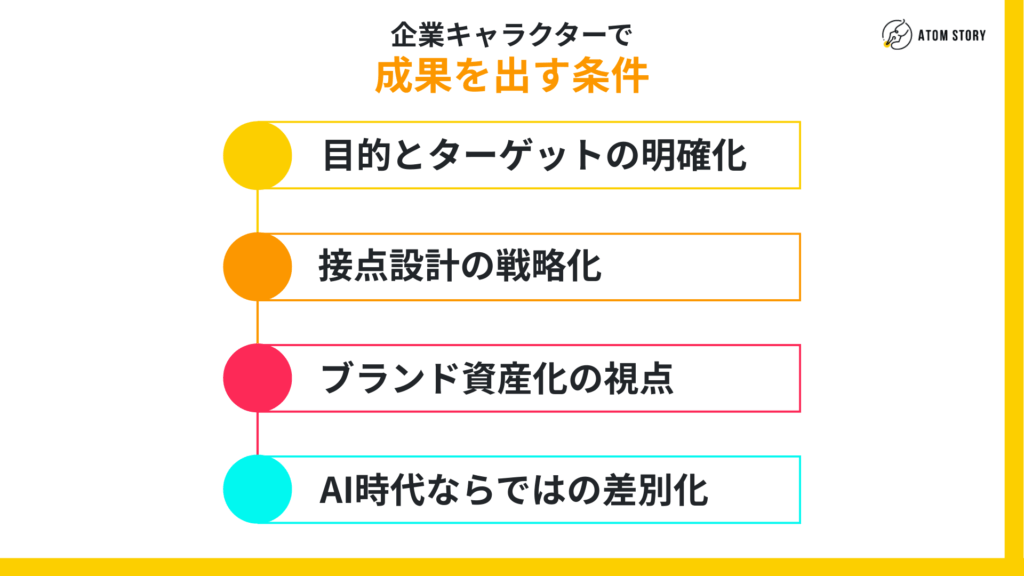

まとめ|企業キャラクターで成果を出す条件

企業キャラクターは、単なるビジュアル資産ではなく、ブランド戦略の中核になり得る存在です。成功するためには以下の条件が欠かせません。

- 目的とターゲットの明確化

認知拡大、採用強化、ファン化など、役割を具体的に定義 - 接点設計の戦略化

SNSショート動画での新規接触→ロング動画での世界観共有→グッズやLINEスタンプで日常接触と、段階的に深める - ブランド資産化の視点

継続運用でキャラクターに歴史や物語を積み重ね、競合が模倣できない独自の価値を育てる - AI時代ならではの差別化

誰でも作れる時代だからこそ、デザインだけでなく背景・性格・ストーリーまで作り込む

アトムストーリーでは、キャラクター制作からSNS・動画・LINEスタンプ運用までを一貫支援し、共感を成果へとつなげる仕組みを設計します。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。