ショートアニメは、SNSのショート動画として活用されることが多く、商品PRや採用ブランディング、企業の世界観訴求など幅広い場面で注目を集めています。短尺だからこそ「企画・設計・制作・活用」の流れを整理し、目的に応じて逆算することが成功の鍵です。本記事では、ショートアニメの作り方を企画から完成、さらに活用までのステップに沿って解説し、成果につなげるためのポイントを紹介します。

目次

ショートアニメを作るときは「目的と活用先」から逆算する

ショートアニメを制作するうえで最初に考えるべきは、「どんな目的で」「どこで活用するのか」を明確にすることです。短尺動画はSNSを中心に拡散されやすいフォーマットですが、やみくもに作っても成果は出にくく、目的に応じた企画設計が欠かせません。

例えば、企業の世界観を浸透させたいのか、商品の魅力を伝えたいのか、あるいは採用ブランディングとして自社の強みを打ち出したいのか。目的によってストーリーの描き方やキャラクターの使い方、演出の方向性は大きく変わります。また、活用先としてはTikTok・Instagram Reels・YouTube ShortsといったSNSショート動画が主流であり、プラットフォームごとに利用者層や好まれる表現が異なる点も考慮が必要です。

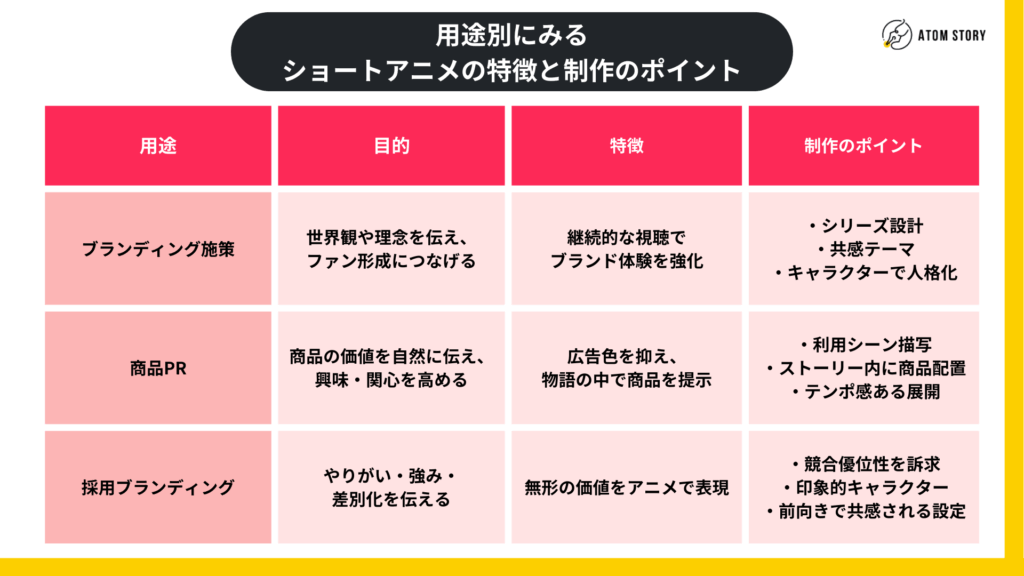

以下の表では、代表的な「用途」ごとに特徴と制作ポイントを整理しています。自社の目的に近いものを確認し、逆算して制作プロセスを設計することが重要です。

ショートアニメの作り方

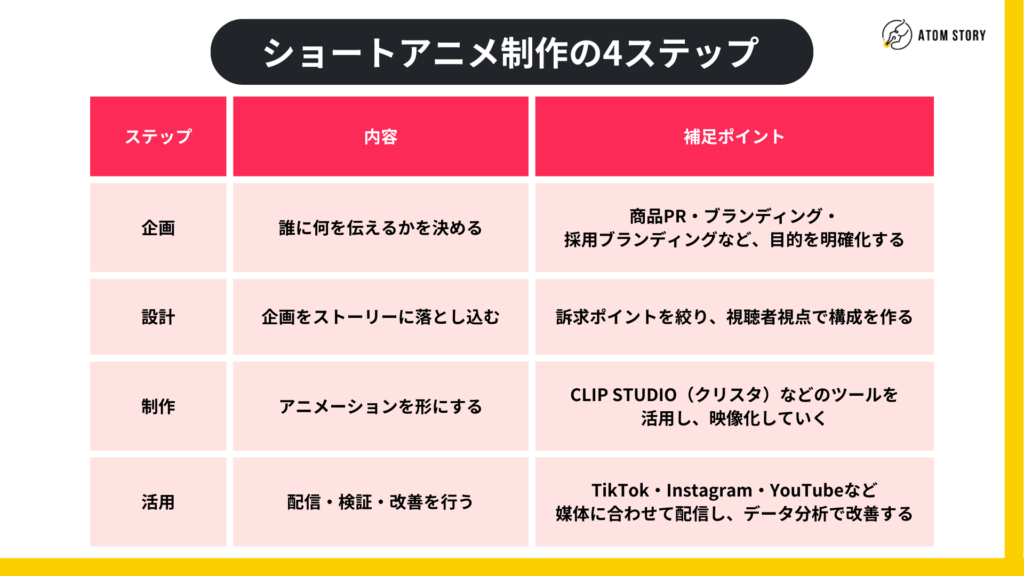

ショートアニメを成果につなげるためには、感覚的に作るのではなく、プロセスを整理して進めることが大切です。アトムストーリーでは「企画 → 設計 → 制作 → 活用」の4ステップを基本にしています。

この4ステップを押さえておけば、「誰に向けて」「どんな目的で」「どう表現するか」が明確になり、短尺であっても伝わる動画を作ることができます。特に制作フェーズではCLIP STUDIO(クリスタ)のような直感的に扱えるツールを使うと、初心者でも効率的にアニメーションを仕上げられます。さらに、配信後に視聴データを分析して改善を繰り返すことで、次の動画の完成度も高まります。

ショートアニメ企画の作り方|成功の第一歩

ショートアニメ制作で最初に行う企画は、成功の土台を築く重要なステップです。ここで「誰に」「何を」「どんな感情で」伝えるのかを明確にしておかないと、その後の設計や制作でブレが生じ、結果的に伝わらない動画になってしまいます。

企画段階でまず決めるべきは、用途と目的です。商品PRであれば「商品の利用シーンを通じて関心を高める」、ブランディングであれば「企業の理念や世界観を物語として印象づける」、採用ブランディングであれば「自社の強みややりがいを、他社との違いとして分かりやすく示す」といった具合に、狙う方向性をはっきりさせます。

次に大切なのは、ターゲットの心理設計です。どの層に届けるかによってストーリーやキャラクターの作り方は変わります。消費者向けなら親しみやすいキャラクターを通じて自然に商品に触れさせたり、採用ブランディングなら求職者が自己投影できるキャラクターを設定するなど、視聴者の感情移入を前提に企画を設計します。

さらに、ショートアニメは短尺であるため、すべてを盛り込むのではなく「1本で伝えるメッセージは1つ」に絞るのが鉄則です。そのうえで、冒頭で視聴者を引き込み、最後には印象的なカットやフレーズで締める流れを意識すれば、短い中でも強い余韻を残せます。

企画は単なるアイデア出しではなく、視聴者体験をデザインする作業です。ここで方向性を明確にすることが、成果につながるショートアニメ制作の第一歩となります。

ショートアニメのコンセプト設計方法

コンセプト設計では、企画で決めた方向性を実際に視聴者に刺さる形へ落とし込むことが重要です。そのためには、届けたい層が何に関心を持っているのかをリサーチする必要があります。例えばTikTokのトレンドを検索し、ターゲットとなるカテゴリーのユーザーがどんなコンテンツに反応しているかを把握しておくことは有効です。こうした調査は規模によって時間がかかるため、場合によっては実際に運用している会社へ依頼するのも一つの方法です。

特に大切なのは、単にユーザー視点に置き換えるだけでなく、その中で自社の優位性をどう訴求するかをコンセプトに組み込むことです。何が刺さるポイントなのかを明確にしておくことで、今後のシリーズ展開や運用戦略にも直結します。また、ストーリーやクリエイティブをどう見せるのかをコンセプト段階で固めておけば、アニメーターやディレクター、クライアントを含めた制作チーム全体で共通認識を持つことができ、スムーズな進行につながります。

具体例については、当社メディア記事「SNSでのコミュニケーションで顧客との信頼を築く|ファン化につなげるアカウント運用方法」でも紹介しています。実際のTikTok事例を交えて解説していますので、あわせてご覧いただくと理解が深まります。

ショートアニメを制作するために使われるツール(比較表)

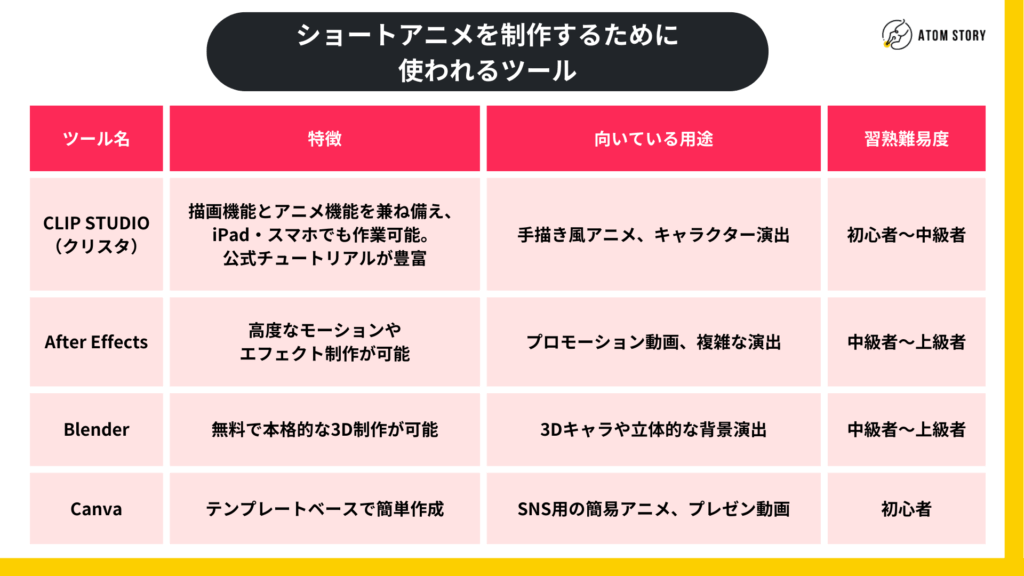

企画やコンセプトが固まったら、いよいよショートアニメを形にする段階です。制作ツールの選び方によってアニメーションの仕上がりの印象や効率が大きく変わります。ここでは代表的なツールを比較して整理しました。

自社で制作する場合は、直感的に扱いやすくSNS用にも向いているCLIP STUDIOを選ぶケースが多いです。一方で、演出の幅を広げたい場合はAfter EffectsやBlenderが効果的です。どのツールを使うにしても、「目的に合った表現ができるかどうか」を基準に選ぶことが大切です。

成果につながるショートアニメを作るコツ

ショートアニメはただ作るだけでは成果につながりません。視聴者の心を動かし、行動に結びつけるためには、企画から制作までの流れで意識すべきポイントがあります。ここでは特に重要な3つのコツを紹介します。

1.ユーザー視点のストーリーにする

ショートアニメは、商品の説明や企業の紹介だけでは視聴者に届きません。ターゲットが日常で抱える課題や感情を起点にストーリーを設計し、そこに自社の価値を重ね合わせることで「自分ごと」として受け取ってもらえます。ユーザー視点を中心に据えることで、視聴完了率やエンゲージメントも高まりやすくなります。

2.情報を絞り短尺に最適化する

ショートアニメは短い時間で伝えるからこそ、情報を盛り込みすぎないことが重要です。訴求点はひとつに絞り、余計な説明を削ぎ落とすことでテンポの良い動画になります。特にTikTokやInstagram Reelsなどでは、冒頭から要点が伝わるシンプルさが成果につながります。

3.ブランド体験を意識した設計にする

一度の動画で終わらず、シリーズ展開やアカウント全体で統一感を持たせることで、ブランドとしての世界観が浸透します。色やフォント、キャラクターのデザインをブランドガイドラインに沿わせるのはもちろん、トーンやメッセージも一貫させることで、長期的なファン化へとつながります。

ショートアニメ制作でよくある失敗

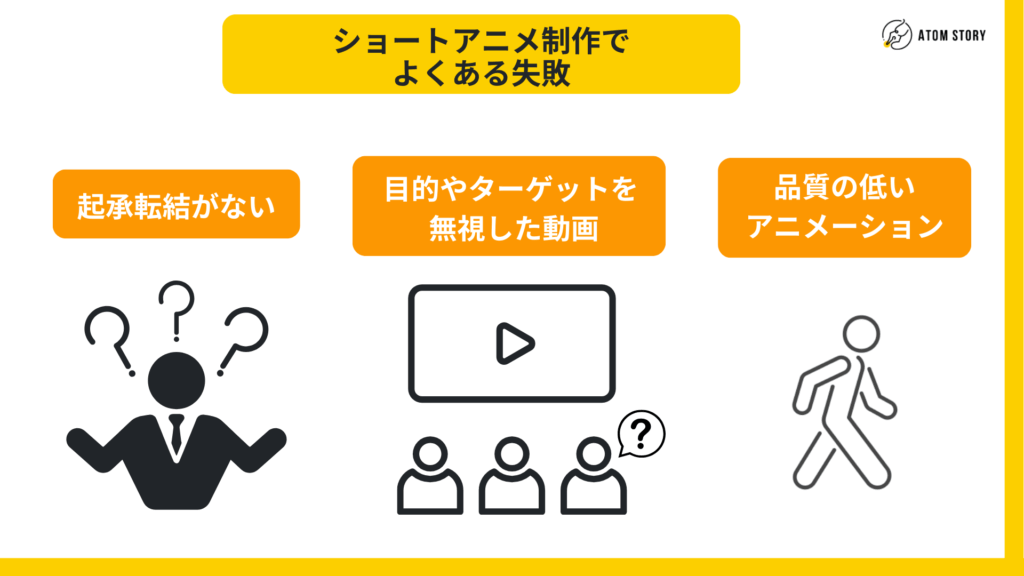

ショートアニメの制作では、企画や設計が甘いと完成度に直結してしまいます。特に制作経験の浅い企業や担当者が陥りやすい失敗には、次のようなものがあります。

起承転結がない

短尺とはいえ、物語の流れは必須です。「起承転結」の“転”や“結”が抜けると、視聴者は「結局何を伝えたかったのか」と感じてしまいます。ストーリーボードを作る際はキャラクターの感情変化を意識し、構成を工夫しましょう。特にCLIP STUDIOを使う場合は、「ショートアニメ 作り方 クリスタ」や「クリスタEX アニメーション 作り方」の基本を押さえ、場面転換やテンポの設計を丁寧に行うことが欠かせません。

目的やターゲットを無視した動画

「誰に、何を伝えるか」が明確でないまま制作を進めても成果にはつながりません。ターゲット層に刺さるエッジの効いたストーリーやキャラクター設計が伴わなければ、どれほどアニメーションが滑らかでも印象に残らないのです。媒体ごとの特性を踏まえた最適化も必要です。例えば「クリスタ アニメーション 再生時間」を調整し、TikTokは15秒前後、YouTube Shortsは30秒以上といったように適切な長さを設定します。また、外出先での修正には「クリスタ アニメーション iPad」や「クリスタ アニメーション スマホ」を活用すると、タイムリーに改善を加えられます。

品質の低いアニメーション

アニメーションの品質は、映像の鮮明さではなく 動きの自然さや構成の適切さ で決まります。よくある失敗としては、セリフがあるのにキャラクターの口が動いていない、同じシーンが続いて展開に変化がなく退屈に感じる、縦型サイズを考慮せず構図が崩れている、アニメーションが不安定で動きがぎこちないといった具体例があります。

こうした不備は、アニメーション経験の浅い制作会社に依頼した場合に起こりやすい傾向があります。動画を外注する場合は、実績が豊富でアニメーションに精通した会社を選ぶことが重要です。

また、社内での知識共有や制作マニュアルを整備しておけば、同じミスを繰り返さずに済みます。さらに、プロ仕様の「クリスタアニメーション(PRO)」環境を整えることで安定した制作が可能になり、商用利用にも耐えられるクオリティを維持できます。

まとめ|ショートアニメの活用でブランドの成果を最大化する

ショートアニメは短時間でメッセージを届け、行動を促す強力な手段です。その効果を最大化するには、目的の明確化、ターゲット設定、ストーリー設計、訴求ポイントの絞り込み、適切なツール選定が欠かせません。

アトムストーリーでは、こうした制作ノウハウをTikTok運用代行にも組み込み、企画から配信、改善までを一貫して支援しています。動画制作だけで終わらせず、SNS上で成果につなげる運用戦略をご提案可能です。

「ショートアニメを作りたい」「SNSで成果を出したい」とお考えの方は、ぜひ当社のSNS運用代行サービスをご覧ください。制作と運用の両面からブランドの想いを成果へと導きます。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。