「採用動画を取り入れたいが、何から始めていいかわからない」「効果があるのか不安」と感じている方も多いのではないでしょうか。特に近年は、Z世代を中心とした求職者の情報収集スタイルが変化し、テキストや画像だけでは企業の魅力が十分に伝わりにくくなっています。本記事では、採用動画の具体的な効果や活用方法をはじめ、目的別の使い分け方、費用感、よくある失敗とその回避策、さらに成功事例までを網羅的に解説します。

目次

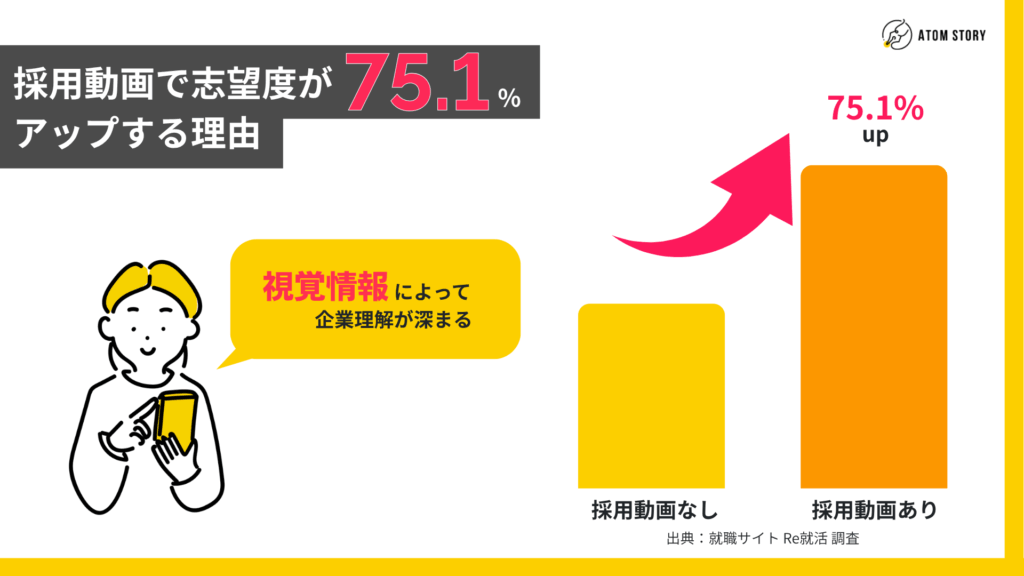

採用動画で志望度が75.1%アップする理由|視覚情報によって企業理解が深まる

採用動画は、本当に採用活動に効果があるのでしょうか?

就職サイト「Re就活」を運営する株式会社学情の調査によると、75.1%の学生が採用動画を見て「志望度が上がった」と回答しています。特に企業説明会やエントリー前の段階で動画を視聴した学生ほど、企業への関心が高まる傾向がありました。

この背景には、Z世代の情報接触スタイルがあります。スマホネイティブである彼らは、文章よりも動画などの視覚情報から理解や共感を得る傾向が強く、企業の雰囲気や社員の人柄といった「行間にある情報」を動画によって直感的に受け取っています。

また、志望度向上だけでなく、「ミスマッチの防止」や「母集団形成」の面でも、採用動画は大きな効果を発揮します。

アトムストーリーでは、企業の思いや価値を受け手にわかりやすく親しみやすく伝える「共感設計」をベースに、認知支援の質を高める動画設計を重視しています。

採用動画のメリット|記憶定着・共感・ミスマッチ防止の効果とは

採用動画を導入する企業は年々増加しています。マイナビの調査(2024年)によれば、採用候補を活用した動画は前年比で1.3倍に増加しています。今や動画を作ったこと自体が差別化になる時代ではなくなり、どんな内容を、誰に向けて、どのように届けるかの設計力が問われています。

特に重要なのは、最初の認知のされ方です。企業側の思惑と求職者の受け取り方にズレがあるまま面接・内定に進むと、入社後のギャップにつながってしまいます。

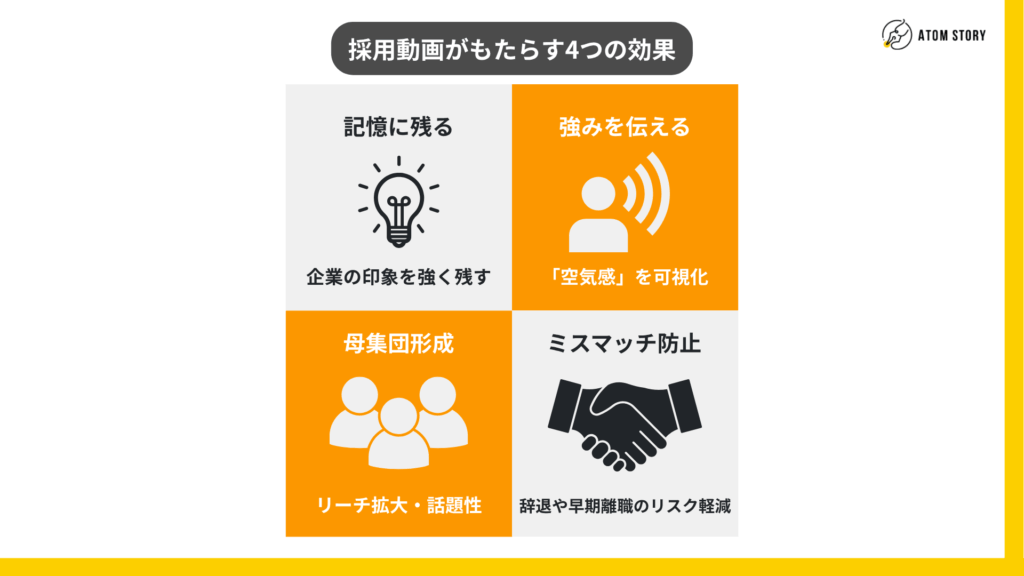

ここでは、採用動画の主なメリットを4つに整理してご紹介します。

- 記憶に残りやすい

視覚と聴覚に訴える動画は、文章よりも記憶定着率が高く、企業の印象を強く残すことができます。 - 自社の強みを伝えやすい

オフィスの雰囲気や社員の人柄、働く様子など、言葉では伝えづらい“空気感”を可視化できます。 - 母集団形成につながる

SNSなどでの拡散がしやすく、リーチ拡大と話題性の創出にも貢献します。 - 入社後のミスマッチ防止

仕事内容やカルチャーを事前に伝えることで、候補者の期待値と実態のズレを減らし、辞退や早期離職のリスクを軽減できます。

アトムストーリーでは、採用動画をただの映像制作ではなく、「誰に、いつ、何を、どう届けるか」という認知設計の視点から逆算し、伝える順番・尺・媒体特性を踏まえたストーリー設計を行っています。

また、最後まで見られない動画は効果が出ません。最初の5秒で興味を引き、最後まで視聴される構成・ストーリーで設計することで、意図した採用効果につながる動画となります。

採用ブランディングへの波及効果|動画が企業イメージを形成する

採用動画は、採用広報にとどまらず、企業ブランディングにも波及効果があります。

求職者との最初の接点が動画である場合、その印象が「企業イメージ」そのものになります。理念や社風は言語化が難しい一方で、映像は雰囲気や価値観を視覚的に伝えることができます。

特にストーリー設計を取り入れた動画であれば、受け手の感情に働きかけ、自分ごと化された共感を生み出すことが可能です。

アトムストーリーでは、ただの紹介動画ではなく、「この会社らしさ」が伝わる動画設計を通じて、企業の採用ブランディング強化を支援しています。

採用動画の費用感|目的別・構成別に異なる費用と設計のポイント

せっかく選考を通過しても、最終段階で辞退されてしまう。その背景には、スケジュールや他社との比較だけでなく、「この会社に入る意味が整理できない」という要因があります。

特に、複数社を並行検討するのが当たり前の今、「社風が良さそう」程度では決め手にならず、伝えたい魅力が十分に届いていない場合、他社に流れる可能性は高くなります。

意思決定では「納得感」と「意味づけ」が求められる

最近の調査では、Z世代やミレニアル世代の約9割が「仕事に意味を感じられること」を重視しており、最終判断では「この会社で働くことが、自分にとって意味があるかどうか」が大きな軸になっています。

内定段階では、待遇や制度以上に、

- 自分がこの環境でどんな価値を出せるのか

- 誰と働き、どう成長していけるのか

といった「未来への確信」が求められます。

ストーリー型動画で「入社後の自分像」を可視化する

このタイミングで効果的なのが、若手社員の「入社→つまずき→挑戦→成長」を描いたストーリー型の動画です。

「評価されるためにどんな行動をしたか」「どんな支援を受けたか」といったエピソードは、視聴者の“自分ごと化”を促し、他社との比較において「納得の理由」を与える素材になります。

アトムストーリーでは、内定承諾後に“意味づけ”を与えるパラパラ漫画などを活用し、「この会社なら頑張れる」と思える安心感の設計を行っています。

社員インタビューは後段の深掘りに活用

情報の深さが必要な後半ステージでは、社員インタビューも効果的です。ただし、初期段階ではハードルが高いため、ストーリー型動画→インタビューという“多段階設計”が最適です。

こうした段階的なアプローチによって、「ここで働く意味」や「自分の選択への納得感」が高まり、内定辞退の防止につながります。

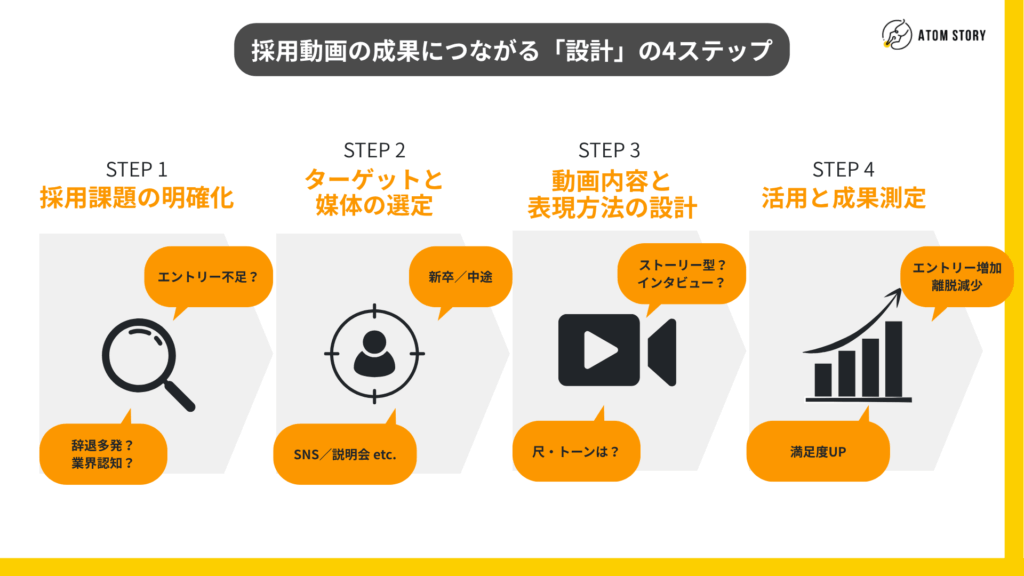

まとめ|採用課題に応じて“誰に・いつ・何を・どう伝えるか”を設計しよう

採用動画は、制作して終わりではありません。よくある失敗には、次のような共通点があります:

- 社内調整に時間と労力がかかる

- 活用イメージが曖昧なまま制作を開始してしまう

- 価格だけで制作会社を選ぶと「伝わらない動画」になる

- 原稿や構成を丸投げしてしまい、意図が反映されない

こうした失敗を避けるために、以下のような対策が求められます。

社内調整に時間と労力がかかる

社員インタビューを取り入れる場合、出演者のスケジュール調整や会議室の確保、社内確認プロセスなどに時間がかかります。途中で構成変更が入ることも多いため、あらかじめ意思決定ラインを整理しておくことが重要です。

活用イメージがないまま制作を始めてしまう

「まずは動画をつくろう」という発想で進めると、完成後に「どこで、誰に、どう見せるか」が不明確になり、活用されずに終わることがあります。媒体、尺、伝え方まで含めて活用計画を立てることが不可欠です。

価格だけで制作会社を選ぶと“伝わらない動画”になる

見た目がきれいなだけの動画では、採用課題に効果的にアプローチできません。誰に、何を、どう伝えるべきかを一緒に整理し、構成・演出に落とし込める提案力のあるパートナー選びが大切です。

原稿や構成を丸投げすると、意図が伝わらない

「この文章でそのままお願いします」と丸投げしてしまうと、目的やニュアンスがうまく伝わらず、平凡で印象に残らない動画になりがちです。採用背景や伝えたい意図を共有したうえで、構成や表現方法を一緒に設計する姿勢が必要です。

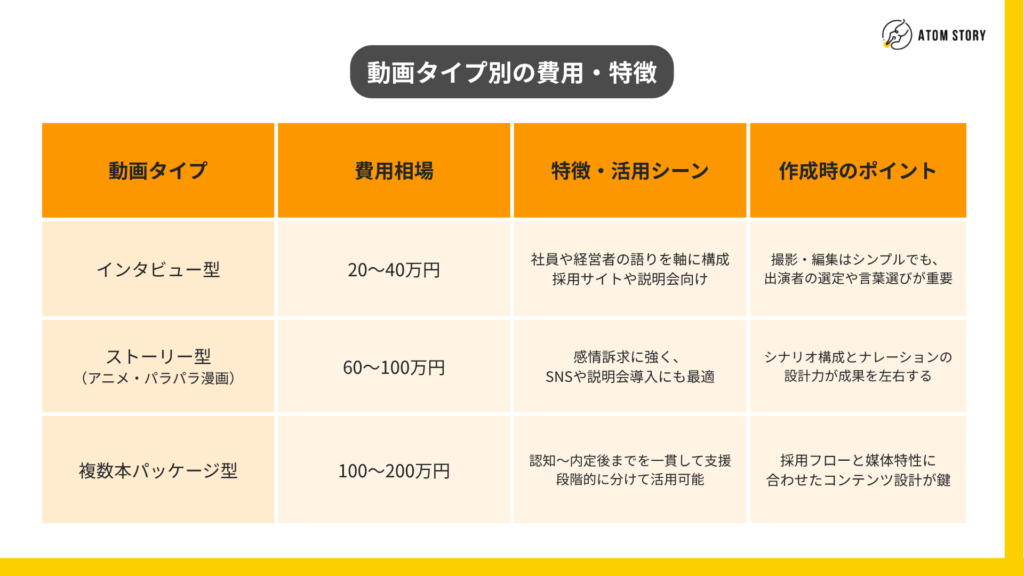

アトムストーリーでは、採用課題の深掘りからストーリー設計、媒体展開まで一貫して提案・伴走し、「失敗しない採用動画制作」を実現しています。「高そう」というイメージを持たれがちですが、実際の費用は目的や構成内容によって大きく変わります。以下に、代表的な制作タイプごとの相場感と活用シーン、さらに効果を出すためのポイントをまとめます。

「なるべく安く」という判断では、目的と手段が噛み合わず、結果として活用できない動画になることがあります。たとえば、説明会・SNS・内定者向けで目的が異なるにもかかわらず、1本の動画でまかなおうとすると、それぞれに適した訴求ができなくなります。

費用は分割されるように見えても、フロー全体で見たときの成果(エントリー数や辞退率)で大きく差が出るのです。

アトムストーリーでは、採用課題や活用ステージをヒアリングしながら、効果に直結する「使い切るための構成設計」を行っています。

効果があった採用動画の成功事例|設計されたコンテンツが成果を生む

採用動画は「どう設計したか」で成果が大きく変わります。ここでは、目的に応じて動画を活用し、実際に成果を出した3つの事例をご紹介します。

三菱電機エンジニアリング株式会社

採用状況(Before)

技術職の採用において、仕事内容の専門性が高く、学生側の理解が進まないまま選考に進むケースが多かった。

ターゲット

理系学生(情報・電気・機械専攻)

採用課題

業務内容が伝わりづらく、企業理解が浅いまま選考が進み、選考中の離脱や面接評価のばらつきが課題に。

動画設計と効果

社員の語りを軸に「実際の業務内容」や「やりがいの瞬間」を映像化。説明会での動画活用により、学生の理解度が大幅に向上し、満足度が120%に。離脱率も明確に低下し、面接の質も安定。

東京都交通局

採用状況(Before)

応募数はあるが、志望動機の深さや納得度に課題。公務員志望者の「なんとなく安定してそう」という印象が強かった。

ターゲット

事務職・技術職の新卒学生/公務員志望層

採用課題

組織規模が大きく、個人の仕事や役割が想像しにくく、「ここで働く意味」が伝わらない状態。

動画設計と効果

説明会冒頭に使用するストーリー型動画を制作。交通インフラとしての公共性と、“個人が果たす使命”を掛け合わせた内容で構成。「ここでなら社会に貢献できそう」と感じる学生が増え、志望動機が明確化。

下水道コンサルタント協会(アトムストーリー制作)

採用状況(Before)

業界自体の認知度が低く、母集団形成が難航。仕事内容や社会的意義はあるが、伝えきれていなかった。

ターゲット

理系学生(土木・建設系)や新卒未経験層

採用課題

業務内容のイメージが湧かず、「自分が働く姿を想像できない」ため、応募に結びつかない。

動画設計と効果

若手社員の「入社後の葛藤と成長」をパラパラ漫画形式でストーリー化。X(旧Twitter)でのキャンペーン展開により、128万件以上のインプレッション、1,000件超のコメントを獲得。共感設計によって関心層を広げ、母集団の拡大に貢献。

まとめ|採用課題に応じて“誰に・いつ・何を・どう伝えるか”を設計しよう

採用動画は、ただ見た目がきれいなものを作るだけでは効果を発揮しません。成果が出る動画には、共通して「誰に」「いつ」「何を」「どう伝えるか」の設計思想があります。

採用課題ごとに適切な動画の種類や表現方法は異なります。

- エントリー数を増やしたい → SNSで拡散しやすい短尺ストーリー動画

- ミスマッチを防ぎたい → 実際の業務や職場のリアルを伝えるドキュメント型動画

- 辞退を防ぎたい → 入社後のキャリアや人間関係を可視化した“意味づけ”動画

アトムストーリーでは、採用動画を「認知支援の質を高める戦略的資産」として捉え、採用課題から逆算した構成・媒体設計を行います。

一方的に「伝えたいこと」を並べるのではなく、「どうすれば届くか」を起点にする。そんな採用動画の設計を、私たちは一緒に考えています。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。