「採用動画は必要。でも、実写にするべきかアニメーションにするべきか…」

そんな悩みを抱えて「採用動画 アニメーション」と検索された方も多いのではないでしょうか。

採用動画を作る企業が増える中で、「まず見てもらえるかどうか」が成果を左右する時代になっています。特に関心度が高くない層に対して、いきなり実写で語りかける動画は、少し重たく感じられてしまうこともあります。

そうした中、近年注目されているのが、アニメーションやパラパラ漫画といったストーリー性のある動画手法です。

実写では伝えきれない企業の魅力や価値観を、やさしく・自然に伝えられる構成が、特に“認知フェーズ”での活用にマッチしているのです。

本記事では、

- アニメーション採用動画が今注目される背景

- 実写との違いと使い分けの考え方

- 実際の事例(弊社制作/参考事例含む)

- メリット・費用・制作期間・注意点のポイント

といった内容を、現場での制作支援の実感も交えながら解説していきます。

目次

採用動画に「アニメーション」を選ぶ企業が増えている理由

関心度が高くない層に対しても、分かりやすく、自分ごと化しやすい形で企業の魅力を伝えられる。この特性こそが、アニメーション採用動画が選ばれる最大の理由です。

企業が採用動画を作るのは当たり前になった今、動画の質だけでなく「いかにまず見てもらえるか」が採用広報の成果を分けています。 就活生や求職者は、情報にあふれた日常の中で1日に何十社もの採用情報に触れており、そこに埋もれてしまっては意味がありません。

そんな中、注目されているのがアニメーションやパラパラ漫画といったストーリー性のある採用動画です。実写では伝えきれない企業の価値観や、興味喚起の導線として機能しやすいことから、特に“認知フェーズ”での活用が増加しています。

本記事では、アニメーション採用動画の活用事例、実写との使い分け、導入のメリットや注意点、そして気になる費用相場まで、現場の実感を交えて解説していきます。

アニメーション採用動画の活用事例と成果

本章では、アニメーション採用動画を導入した企業の具体事例をご紹介します。

それぞれの企業が抱えていた採用課題、ターゲット像、導入前後の変化を明確にしながら、なぜアニメーションという手法を選んだのかを紐解いていきます。

全国上下水道コンサルタント協会|専門職の仕事内容をストーリー化(パラパラ漫画)

業界における採用課題

公共インフラ業界は社会的意義が高い一方で、仕事の内容が学生にとって抽象的で伝わりづらく、「堅い・地味」という先入観を持たれがちでした。

採用ターゲット

建築・土木・環境工学を学ぶ理系学生(特に新卒・インターン志望層)

アニメーション作成前の採用状況

専門性の高さゆえに業務理解が進まず、学生からの応募や説明会参加率が低迷。職種としての魅力を言語で伝えるのが難しいという課題がありました。

アニメーション作成後の採用状況の変化

パラパラ漫画で業務内容をストーリー化した結果、「仕事の意味がわかった」「自分の知識が社会に役立ちそう」といった感想が増加。動画経由でのエントリー率、説明会参加率ともに向上しました。

上下水道分野のコンサルタントは、災害対策や脱炭素、水資源管理といった社会的な課題に直結する専門職です。しかしその重要性は学生に伝わりにくく、「専門的すぎてよく分からない」と感じられていました。

そこで、学生が将来自分の力を活かせるイメージを持てるように、課題解決のプロセスをパラパラ漫画で表現。

アニメーションとストーリーで“自分にもできそう”という感覚を持たせることで、共感と志望意欲の向上につながりました。

三菱電機エンジニアリング|拠点紹介をアニメで可視化

業界における採用課題

拠点や事業部が多岐にわたり、仕事内容や特徴が学生に伝わりづらい。大企業ゆえに「どこで・どんな仕事をしているのか」が見えづらく、企業理解が浅いまま選考に進む学生も多かった。

採用ターゲット

新卒・第二新卒(技術職・総合職)で、配属先の事業内容や職場環境に興味を持ってもらいたい層

アニメーション作成前の採用状況

拠点別の情報が断片的で、合同説明会やパンフレットだけでは職場の雰囲気が伝わりづらかった。拠点への理解不足が志望動機や選考後のミスマッチにつながる懸念があった。

アニメーション作成後の採用状況の変化

社内キャラクターを活用したアニメ動画によって、拠点の雰囲気や役割が親しみやすく伝わるように。インターンや会社説明会などでの活用により、学生からの理解度や質問の質も向上した。

三菱電機エンジニアリング様では、複数の拠点があり、部署ごとの業務内容や雰囲気が応募者にうまく伝わらないという課題がありました。

そこで、社内で展開していたオリジナルキャラクターを起用し、拠点ごとの特徴をストーリー形式のアニメで可視化。

「固い」「わかりにくい」と思われがちな大企業の職場イメージを、やわらかく解きほぐし、志望動機形成のきっかけとして機能させることに成功しました。

採用だけでなく、社内の情報共有ツールとしても活用されています。

ここまでご紹介してきたように、アニメーション採用動画は専門性の高い職種や、仕事内容が見えにくい業界において“理解と共感”を生む表現手法として機能しています。

一方で、アニメーションの活用領域はそれだけに限りません。

ここからは、認知拡大やブランディング、イメージ転換などを目的に活用された事例として、キージェント様・平井クレーン興業様の取り組みをご紹介します。

どちらも弊社制作ではありませんが、採用フェーズにおける動画の役割を広げていくうえで参考になる事例です。

株式会社キージェント||福利厚生の“見える化”で第一印象を差別化

※本事例は他社制作のアニメーション動画を参考に構成しています。

キージェント様では、他社と比べて非常に手厚い福利厚生制度が整っていたものの、それを求人媒体やパンフレットで十分に伝えきれないという課題を抱えていました。

その対策として、福利厚生や働く環境をストーリー調のアニメで“見える化”することで、制度の充実度をより印象的に伝達。SNSを通じて動画が広がることで認知が高まり、カルチャーに共感する応募者層の広がりにもつながった事例です。

「制度がしっかりしている」「雰囲気が柔らかい」といった感想も多く、アニメーションによる“印象の設計”が効果的に機能しています。

株式会社平井クレーン興業|現場作業の“怖そう”なイメージを払拭

※本事例は他社制作のアニメーション動画を参考に構成しています。

重機作業や高所作業といった現場仕事には、若年層から「危険そう」「きつそう」というネガティブな印象が根強くあります。

平井クレーン興業様では、そうした職業イメージのハードルを下げるためにアニメーションを導入。

作業内容や安全対策、働く人の表情までをイラストでやさしく表現することで、現場の魅力や誠実な働き方を自然に伝える構成としました。

結果として、動画が保護者世代にも共有されやすくなり、「安心して応募できた」「親にも見せて納得してもらえた」という反応も得られたようです。

アニメーションを活用する3つのメリット

1. 宣伝色が薄く、自然に“見てもらえる”

実写の採用動画は、「企業が話しかけてくる」ような印象を持たれやすく、視聴を敬遠されるケースもあります。

アニメやパラパラ漫画は、情報との距離感を和らげる力があります。

ストーリー性やイラストによって自然な視聴導線が作られ、「企業っぽさ」が薄まることで心理的ハードルを下げられます。

たとえば、YouTube広告においても、同じ1分尺の動画でもパラパラ漫画形式にすることで、完全視聴維持率が通常動画の約3倍(45%)に向上したというデータもあり、ユーザーが“最後まで見やすい”フォーマットとしての強みが定量的にも示されています。

こうした特性から、アニメーションは特に認知フェーズにおいて、まず「見てもらう」ための最初の接点として非常に効果的な手法です。

2. 再撮影の負担がなく、納期の遅れを抑えやすい

撮影後に情報の変更や退職・異動があった場合、再撮影によって1〜2週間の納期遅延や10〜30万円の追加費用が発生することもあります。

実写動画では、社員・会場・撮影スタッフのスケジュール調整が必要です。再撮影となると、そのたびに人や場所の再手配が必要になり、天候や社内都合に左右されやすく、納期に影響が出やすくなります。

アニメーションであれば、制作工程内で修正や差し替えを行えるため、実写と比較してスケジュール変更による影響を最小限に抑えやすいという利点があります。

3. “想像の余白”があるから、自分ゴト化されやすい

採用希望者の特性や性格に合わせて、企業イメージを最適化してくれる——それが、アニメーション表現の大きなメリットの一つです。

実写では「映っている社員」や「オフィスの様子」がリアルに伝わる反面、視聴者によっては「自分とは違う」と感じてしまったり、断片的なイメージで判断されてしまうこともあります。

アニメやパラパラ漫画では、情報をあえて抽象化することで、見る人が自分を重ねやすくなり=自分ゴト化されやすくなるという特性があります。

イメージの固定化を避けられるため、ターゲットが多様な企業にもフィットしやすく、採用の初期フェーズにおいて有効な手法です。

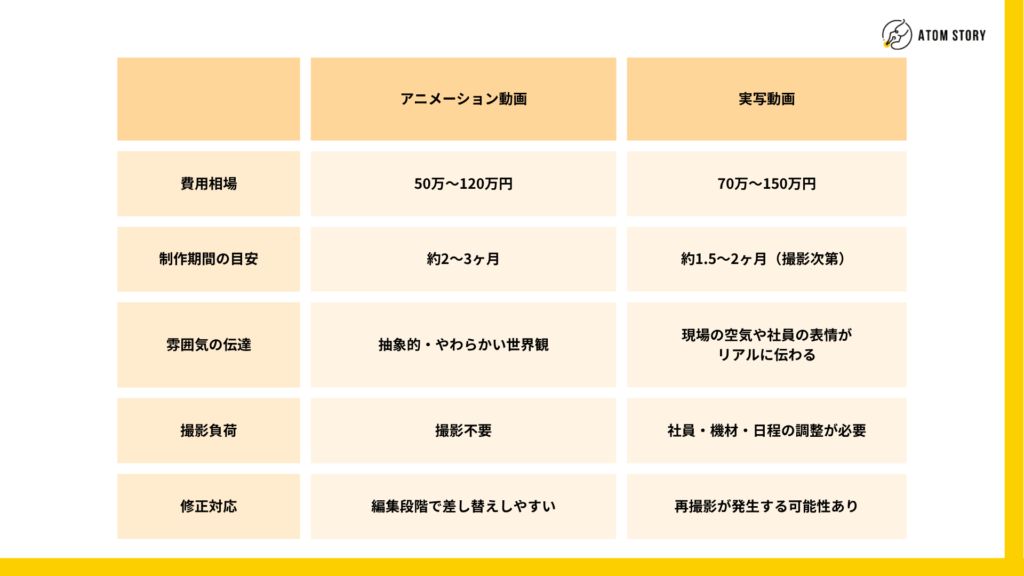

費用と制作期間の目安|アニメーションと実写の比較

アニメーション動画は、制作にかかる人の移動や撮影機材が不要な分、スケジュール面やコストの見通しが立てやすい傾向にあります。

特に採用戦略と連動して目的から設計する場合は、1〜2週間単位での修正が想定されるため、2〜3ヶ月の制作期間を確保することが理想的です。

一方、実写動画は現場の空気感を伝える力があるものの、撮影環境や人員都合によって、制作期間や費用にばらつきが出やすいという特徴があります。

採用動画をアニメーションで作る場合の注意点

万が一著作権に抵触した場合、動画の公開停止や損害賠償といったトラブルに発展するリスクもあります。

イラストの著作権に違反した場合、訴訟のリスクがある

フリー素材や個人クリエイターによる外注では、商用利用の範囲が曖昧なこともあります。採用動画は企業の広告物として扱われるため、商用利用が認められていないイラストを使用すると、法的なリスクだけでなく、採用活動の信用にも悪影響を及ぼす可能性があります。

制作会社を選ぶ際には、著作権やライセンスの取り扱いについて、以下のようなポイントを事前に確認することをおすすめします:

- 使用するイラスト・キャラクターの著作権は誰に帰属するか

- 商用利用が明確に許可されている素材か

- クレジット表記や再利用に関する取り決めがあるか

- 外注クリエイターに対する著作権譲渡契約が締結されているか

- 万が一のトラブル時の責任分担が明示されているか

コンセプト設計を後回しにすると失敗しやすい

「とりあえずオシャレに」「ストーリー性のある動画を」という発想だけで進めてしまうと、誰に・何を伝えたいのかが不明瞭なまま動画が完成してしまうことがあります。

採用動画では、特に「採用ターゲットの温度感」や「企業として伝えたい価値観」を企画段階から整理することが重要です。

目的に合わせて構成やトーンを設計することで、動画の効果(エントリー数・説明会参加率・選考歩留まりなど)にも確実に差が出てきます。

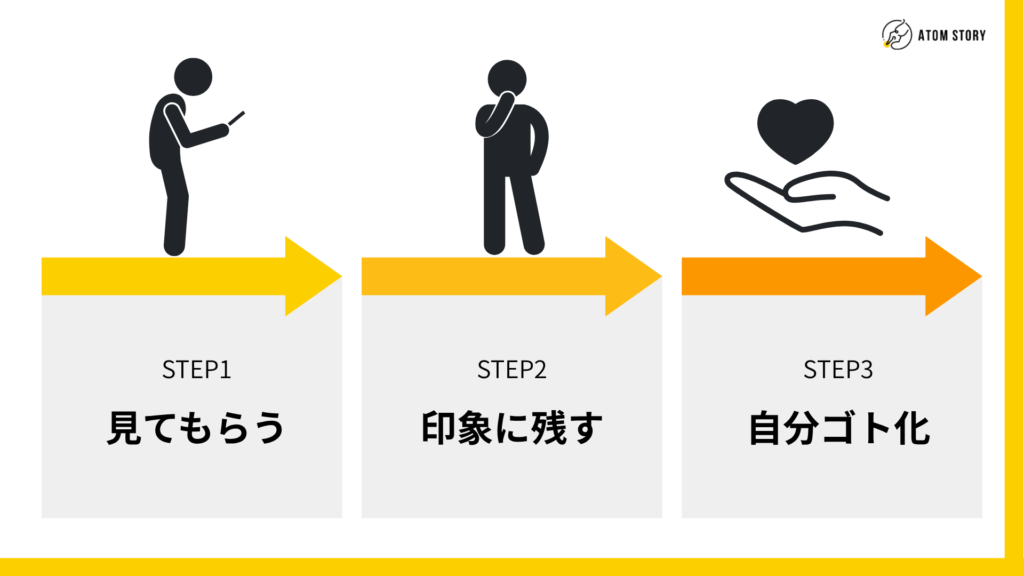

まとめ|アニメーションは“まず見てもらう”採用広報の起点

採用動画を通じて成果を出すためには、以下の3つのステップが欠かせません。

- まず見てもらう

└ SNSや動画サイトで“埋もれない”導線設計 - 印象に残す

└ 情報の伝達だけでなく、記憶に残るストーリーやビジュアル設計 - 自分ゴト化させる

└ 見る人自身の状況に置き換えてイメージできる内容で共感を生む

アニメーションは、この3ステップの“入口設計”に強みを持つ表現手法です。

SNSでも、動画サイトでも、「スルーされず、刺さるかどうか」が勝負。企業の個性や考え方を、“まず見てもらえるかたち”で届けたいという方には、アニメーション動画は非常に有効な手段です。

無料相談受付中|採用動画とSNS運用を組み合わせた“成果設計”をご提案します

アトムストーリーでは、500社以上の動画・ストーリー制作実績をもとに、

採用動画単体ではなく、TikTokやX(旧Twitter)などのSNS運用と連動した採用広報全体の設計をご支援しています。

たとえば以下のような課題をお持ちの企業様に対して:

- 「まず知ってもらう」採用動画をSNSで拡散したい

- 説明会に来ない層に、動画で会社の魅力を届けたい

- 文化や制度など“文章では伝わりづらい情報”を、動画でわかりやすく表現したい

- 採用動画の再利用や、シリーズ展開まで見据えた設計をしたい

といったお悩みに対し、パラパラ漫画・アニメーション動画・SNS運用企画を組み合わせた一貫型のご提案が可能です。

「伝えるだけでなく、届かせる」ための採用動画にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせください!

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。