目次

- 1 なぜ今、「差別化戦略」が注目されているのか

- 2 差別化戦略とは?|顧客に「価値としての違い」を感じさせる戦略

- 3 なぜ差別化が必要になるのか|市場フェーズ別に見る重要度

- 4 差別化戦略と他の競争戦略との違い|マイケル・ポーターの3戦略

- 5 差別化戦略の原理原則|“他社と違う”ではなく“選ばれる理由”を設計する

- 6 差別化戦略で使える主要フレームワーク

- 7 差別化戦略を成功させるための手順

- 8 差別化戦略を成功させるコツと注意点

- 9 アトムストーリーが考える「差別化戦略」|共感設計による知覚差別化

- 10 差別化戦略の成功事例①|丸富製紙「感情再定義による共感差別化」

- 11 差別化戦略の成功事例②|阪急阪神不動産「世代別ストーリーで暮らしの価値を再定義」

- 12 まとめ|“共感で競争のルールを変える”差別化戦略を

- 13 差別化戦略の第一歩を、パラパラ漫画ムービーで。

なぜ今、「差別化戦略」が注目されているのか

市場が成熟し、商品やサービスの機能差が埋もれやすくなった今、企業が生き残るために求められているのが「差別化戦略(Differentiation Strategy)」です。

単なる「他社との違い」ではなく、顧客がその違いを「価値」として認識し、選択の理由になること。

それこそが現代のマーケティングにおける“差別化”の本質です。

経営学者マイケル・ポーター(Michael E. Porter)氏は、競争優位を築くための「競争戦略(Competitive Strategy)」として、コストリーダーシップ戦略・差別化戦略・集中戦略の3つを提唱しました。

本記事では、その中でも最もブランド構築に直結する「差別化戦略」を中心に、基本原理から成功事例までを解説します。

差別化戦略とは?|顧客に「価値としての違い」を感じさせる戦略

差別化戦略とは、他社と異なる価値をつくり出し、顧客に「選ばれる理由」を明確にするための戦略です。

マイケル・ポーター氏の提唱によると、企業が持続的に競争優位を保つには、価格ではなく「独自の価値」で勝つ道を選ぶ必要があります。

ただし、差別化とは単なる“違い”ではありません。

重要なのは、顧客がその違いを「価値」として感じ取っているかどうかです。

この“顧客が感じる独自性”を「知覚的差別化(Perceived Differentiation)」と呼びます。

企業がどれだけユニークな製品を開発しても、それを顧客が「他社より良い」と感じなければ意味がありません。

差別化戦略の本質は、企業の主張ではなく、顧客の心の中に生まれる“認識の違い”にあります。

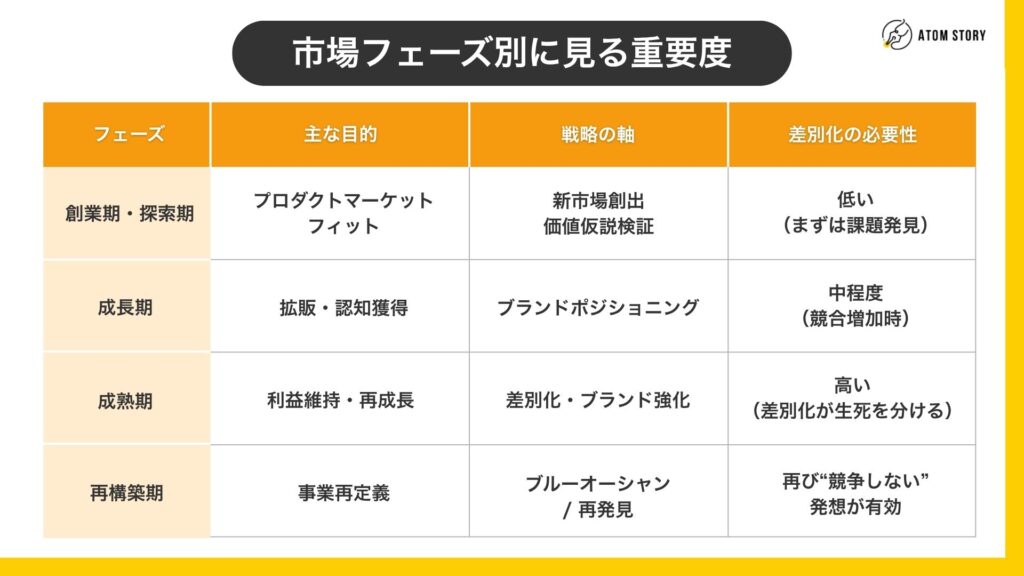

なぜ差別化が必要になるのか|市場フェーズ別に見る重要度

差別化戦略の必要性は、事業や市場の成熟フェーズによって異なります。

以下のマップで見ると、企業がどの段階にあるかで「差別化の目的」が変化します。

創業初期は課題発見が優先されますが、競合が増える成長期以降は「自社ならではの価値」を明確にしなければ埋もれてしまいます。

特に成熟市場では、差別化こそが利益を維持し続けるための唯一の手段になります。

差別化戦略と他の競争戦略との違い|マイケル・ポーターの3戦略

ポーター氏は、企業が競争優位を築くための戦略を3つに分類しています。

コストリーダーシップ戦略が「安さ」で勝つのに対し、差別化戦略は「体験」や「ブランド」で勝ちます。

たとえばスターバックスは、“コーヒーを飲む場所”ではなく「第三の居場所(Third Place)」という体験価値を提供し、価格競争とは無縁のポジションを築きました。

差別化戦略の原理原則|“他社と違う”ではなく“選ばれる理由”を設計する

差別化の本質は、顧客の意思決定の中で「選ばれる理由」をつくることにあります。

そのため、差別化戦略は次の3ステップで構築します。

- 競合の提供価値を把握する

市場で提供されている機能・価格・体験の構造を整理する。 - 自社が勝てる価値軸を定義する

顧客にとって「他にない魅力」を仮説として設計する。 - 顧客がその価値を認識できるように設計する

ストーリー・デザイン・体験で“知覚差別化”を実現する。

差別化とは発明ではなく「設計」です。

企業の思い込みではなく、顧客の頭の中でどう“価値として認識されるか”がすべてを決めます。

差別化戦略で使える主要フレームワーク

差別化戦略を具体化するには、以下のフレームワークを組み合わせるのが効果的です。

- STP分析(Segmentation / Targeting / Positioning)

- 3C分析(Company / Customer / Competitor)

- SWOT分析

STP分析(Segmentation / Targeting / Positioning)

市場を分け(S)、狙うターゲットを定め(T)、その中での立ち位置を決める(P)。

差別化戦略の骨格となる考え方で、「誰に」「どんな価値を」届けるかを明確にします。

3C分析(Company / Customer / Competitor)

自社・顧客・競合の3要素を分析し、「自社の勝てる領域」を発見します。

特に「顧客が重視する価値」×「競合が満たしていない領域」に自社の強みを掛け合わせるのがポイントです。

SWOT分析

自社の強み・弱み(内部)と、機会・脅威(外部)を整理します。

「強み×機会」を掛け合わせることで、差別化の方向性が導き出せます。

差別化戦略を成功させるための手順

差別化戦略は感覚ではなくプロセスで設計することが重要です。

以下の5ステップを踏むことで、再現性の高い差別化を構築できます。

この際に欠かせないのが、ブランドのトーン&マナーを統一することです。

広告、SNS、店舗体験など、すべての接点で一貫した世界観を感じられるかどうかが、差別化の浸透を左右します。

詳しい方法は下記の記事で解説しています。

差別化戦略を成功させるコツと注意点

コツ①:感情ベースで「選ばれる理由」を設計する

差別化戦略の成功には、「何が違うか」ではなく「なぜ共感されるか」を設計することが重要です。

アトムストーリーではこれを“共感設計”と呼び、SNSや口コミを分析して人の心が動く瞬間を見極めます。

機能価値を“情緒的価値”に置き換えることで、価格競争に左右されないブランドをつくります。

コツ②:一貫したトーンで価値を伝える

差別化はマーケティングだけでは成立しません。

広告・SNS・サービス体験が同じ世界観でつながってこそ、顧客の記憶に残る“知覚差別化”になります。

アトムストーリーでは、チーム全体で「自社が選ばれたい理由」を共有し、トーン&マナーを統一する設計を行います。

関連記事 → SNSブランディングでユーザーの心を掴んだ成功事例3つ

注意点:独自性は伝わってこそ意味がある

差別化の失敗例の多くは、「独自性を語っているつもりで伝わっていない」ケースです。

顧客が理解し、価値として感じて初めて差別化になります。

アトムストーリーでは、ストーリーやパラパラ漫画など感情を可視化するコンテンツで、その“伝わる差”を構築しています。

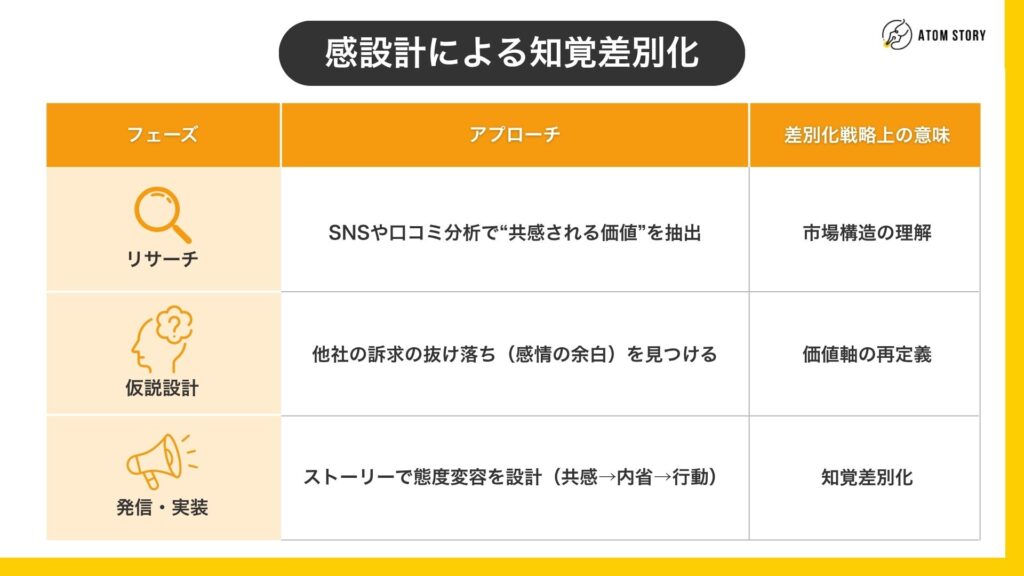

アトムストーリーが考える「差別化戦略」|共感設計による知覚差別化

アトムストーリーでは、差別化を「共感設計」で実現することを重視しています。

つまり、機能や価格ではなく、“物語的価値”によって他社との違いを知覚させるアプローチです。

この考え方は、ポーターの「競争戦略」と、キム&モボルニュの「ブルーオーシャン戦略」をつなぐ橋渡しです。

競争の中で勝つのではなく、共感によって競争のルールを変える。これがアトムストーリーの差別化戦略の思想です。

差別化戦略の成功事例①|丸富製紙「感情再定義による共感差別化」

背景

トイレットペーパー市場は競合が乱立し、価格・機能差では差がつきにくい成熟市場でした。

丸富製紙は「超ロング再生紙5倍巻」という商品を、単なる機能訴求から“感情訴求”へと再定義しました。

戦略

「交換頻度が少ない」ことを「家庭の小さなイライラが減る」「夫婦喧嘩が減る」といった感情ベネフィットに変換。

パラパラ漫画を使ったX(旧Twitter)キャンペーンで主婦層の共感を集め、1000件以上のRT・1500以上のいいねを獲得しました。

成果

機能的な利便性を“家庭の感情”という文脈に置き換えることで、他社が真似できない共感ベースの差別化に成功しました。

差別化戦略の成功事例②|阪急阪神不動産「世代別ストーリーで暮らしの価値を再定義」

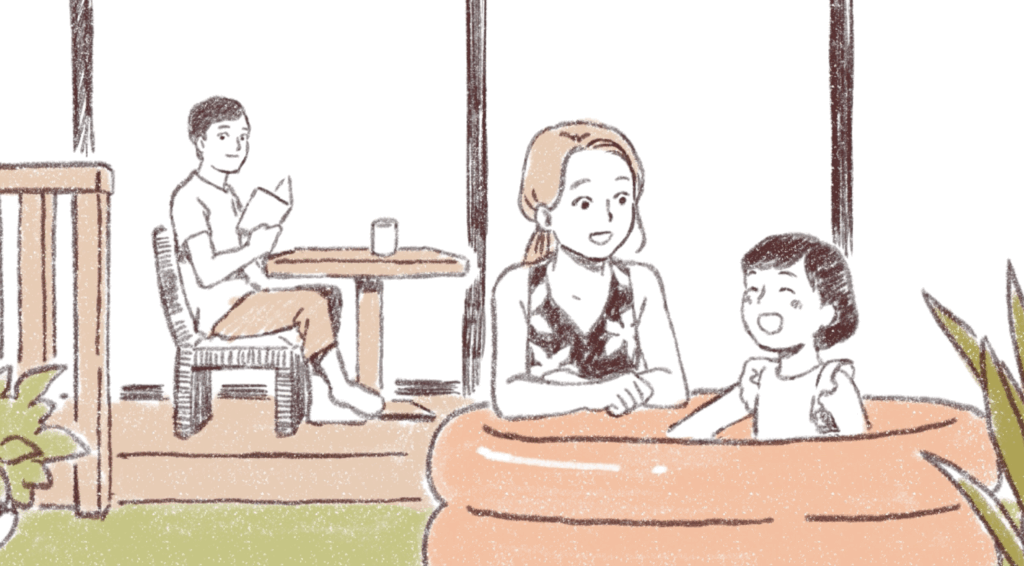

阪急阪神不動産は、「専用庭付きマンション」という一般的な商品を“暮らしの拡張”という体験価値に変えました。

| ターゲット | 再定義した価値 | 感情ベネフィット |

| ファミリー層 | 子どもと自然を感じる“遊び場” | 家族の時間が増える幸せ |

| シニア層 | 趣味を楽しむ“第二のリビング” | 自分の時間を楽しむ豊かさ |

ファミリー編とシニア編の2本のパラパラ漫画動画を制作し、それぞれが感じる“暮らしの豊かさ”を描きました。

結果、SUUMOサイトでの滞在時間が15%増、資料請求数が1.2倍に向上。

同じ商品でも「誰に」「どんなストーリーで語るか」で価値が変わるという、知覚差別化の好例です。

まとめ|“共感で競争のルールを変える”差別化戦略を

丸富製紙:感情再定義による共感差別化

阪急阪神不動産:ターゲット別ストーリーによる知覚差別化

どちらも、機能ではなく体験と感情で差をつくった成功事例です。

現代の差別化戦略とは、競争を前提にするのではなく、共感によって顧客の認識構造を変えること。

差別化戦略の第一歩を、パラパラ漫画ムービーで。

もし「自社の価値軸をどう定義すべきか」に悩んでいるなら、まずは共感を生むストーリーを可視化することから始めてみてください。

アトムストーリーのパラパラ漫画ムービーは、余白のある表現で想像力を掻き立て、言葉では伝えにくい想いや価値観を物語として届けます。

単なる広告ではなく、共感を通じて顧客の心を動かす“差別化の最初の一歩”として活用できます。

まずはお気軽にご相談ください。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。