理念浸透とは、企業のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を社員一人ひとりが“自分ごと”として理解し、日々の判断や行動に反映できている状態を指します。

社員が「大切にすべき価値観」を共有できれば、迷いのない意思決定と自律的な行動が生まれるのです。

本記事では、理念浸透の重要性やよくある課題、実現に向けた具体的なステップ、さらに成功事例まで詳しく解説します。

目次

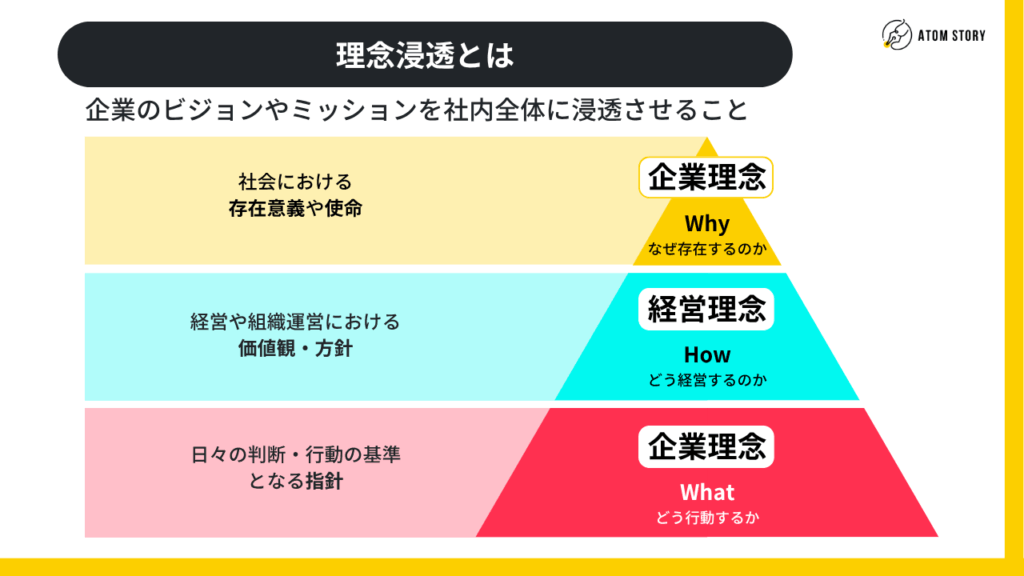

理念浸透とは|企業のビジョンやミッションを社内全体に浸透させること

理念浸透とは、企業のミッション・ビジョン・バリュー(MVV)を社内外に伝え、社員の行動指針として定着させることを指します。

単なる共有にとどまらず、社員が理念を“自分ごと”として捉え、日々の判断や行動に移せている状態が理想です。

そのためには、企業の成り立ちにかかわる企業理念と、具体的な方針にあたる経営理念の両方を明確にし、行動指針にまで落とし込むことが重要です。

企業理念と経営理念の両方を明確にし、共通の価値観に基づいて判断できる環境が整えば、迷いやブレが減り、自律的に動ける組織が育ちます。

社員一人ひとりの言動に理念が反映されることで、企業としての姿勢や価値観が社外にも一貫して伝わり、結果としてブランディングの強化にもつながります。

関連記事:ブランディング動画とは?メリットや制作会社選びのコツを解説

理念が浸透しにくい4つの理由

理念が浸透しにくい理由としては、以下のような要素が挙げられます。

- 理念が抽象的でわかりづらい

- 一度共有して終わってしまう

- 行動に移しづらい

- 理念浸透の優先度が低い

それぞれについて説明します。

理念が抽象的でわかりづらい

理念に「挑戦」「信頼」「感謝」などの抽象的な言葉を用いている企業は少なくありません。もちろん、こうした言葉自体に問題があるわけではありません。しかし、それが現場の行動とどう結びつくのかが曖昧なままでは、社員にとって“遠い存在”になってしまいます。

たとえば「信頼」という言葉ひとつ取っても、人によって「正直であること」「約束を守ること」「失敗を共有できる関係性」など、解釈はさまざまです。現場ではそれがズレとなって表れ、判断や行動がバラついてしまう要因になります。

まずは理念を、具体的な行動例やストーリーとセットで共有することが重要です。たとえば「“挑戦”とは、既存提案に+1の工夫を加えること」といったように、現場に置き換えた具体の言葉で落とし込むことが、理念浸透の第一歩になります。

一度共有して終わってしまう

入社時のオリエンテーションで理念を伝えたまま、それ以降触れる機会がない──そんな企業は少なくありません。しかし、理念は一度伝えただけでは絶対に定着しません。

特に現場では、日々の業務や目の前の数字に意識が向きやすく、理念は優先順位が下がりがちです。繰り返し接触することが、理念の“思い出すきっかけ”となり、やがて判断基準へと変わっていきます。

効果的なのは、「月1回のMVVに関する朝礼スピーチ」「週報に理念との関連を一文添える」など、小さな仕掛けを日常に組み込むこと。共有の“イベント”ではなく、継続的な“習慣”として根づかせる設計が求められます。

行動に移しづらい

理念を「理解・共感」していても、それをどう行動に移すかが曖昧では、浸透は進みません。

特に多いのが、評価制度や目標管理が理念と切り離されているケースです。「顧客の期待を超える」と掲げていても、評価指標が“売上や件数”だけでは、社員は戸惑ってしまいます。

理念は具体的な行動指針として設計し、それを評価・称賛する仕組みと連動させることが不可欠です。たとえば、「挑戦」というクレドに対して「失敗を共有した件数」や「自発的な提案の回数」などの指標を設けることで、社員が“何をすれば理念に近づけるのか”が明確になります。

理念浸透の優先度が低い

日々の業務や数値目標に追われる中で、どうしても理念浸透は“後回し”にされがちです。

しかし、理念の実現に取り組んだとしても、それが評価されなかったり、組織からフィードバックがなければ、「理念はあっても意味がない」と感じてしまう社員も出てきます。

実際、理念浸透が進んでいる組織ほど「判断を任せられる若手が育っている」「メンバー間の衝突が減った」など、事業成長と文化形成が結びついているケースが多く見られます。

だからこそ、「理念に基づいた判断・行動を評価する」「その成功事例を称える」など、組織としての優先度の高さを行動で示すことが、理念を本気で根づかせる鍵になります。

理念浸透による3つのメリット

理念浸透には、以下のようなメリットがあります。

- 従業員のエンゲージメントが高まる

- 優秀な人材の離職・退職を防げる

- 採用ブランディングに効く

ここからは、それぞれのメリットについて説明します。

従業員のエンゲージメントが高まる

理念が浸透すると、従業員のエンゲージメントが高まります。

理念が社員に浸透すると、日々の業務の意味づけが変わります。単なる作業が「この会社で何のためにやるのか」「どんな価値を生み出しているのか」と結びつき、仕事に対する納得感や誇りが育まれるのです。

特に若手社員や中途入社者にとって、「自分の仕事が企業理念に貢献している」と実感できることは、エンゲージメント向上の大きな要因となります。

アトムストーリーでは、パラパラ漫画を通じて社員の原体験や使命感を描き出す取り組みを行っていますが、理念が物語として伝わることで、感情面での共感と行動意欲の両方が高まる効果が見られます。

優秀な人材の離職・退職を防げる

「なぜこの会社で働くのか」が腹落ちしている社員は、短期的な不満や外部の条件変化に振り回されにくくなります。理念の共感が“納得感”と“自律性”を高め、離職リスクを下げるのです。

とくに優秀な人材ほど、「この組織はどこを目指し、私はどう貢献できるのか」を重視します。理念が浸透し、個人のキャリアと組織のビジョンが重なる状態をつくることが、長期的な関係構築につながります。

この観点では、「理念×キャリア面談」や「1on1での価値観共有」など、制度設計やマネジメントの中に理念を溶け込ませる工夫が有効です。

採用ブランディングに効く

理念がしっかりと浸透している企業は、「この会社はどんな価値観を大切にしているのか」が、社内外に一貫して伝わります。これは採用活動において、特に大きな強みとなります。

求職者は給与や待遇だけでなく、「この会社で働く意味」や「価値観の共感」を重視する傾向が強まっています。理念が明確で、それが社員の言動やカルチャーに表れていれば、企業の“らしさ”が伝わり、共感が得やすくなるのです。

アトムストーリーでも、理念や創業の想いをパラパラ漫画などの動画に落とし込むことで、採用広報の段階から共感を醸成する取り組みを支援しています。応募の質や定着率の向上を目指すなら、理念浸透はまさに“採用ブランディングの土台”といえるでしょう。

関連記事:採用ブランディングとは?成功事例と進め方・注意点をわかりやすく解説

関連記事:2025年最新版|成果が出る採用動画のトレンドと成功事例まとめ

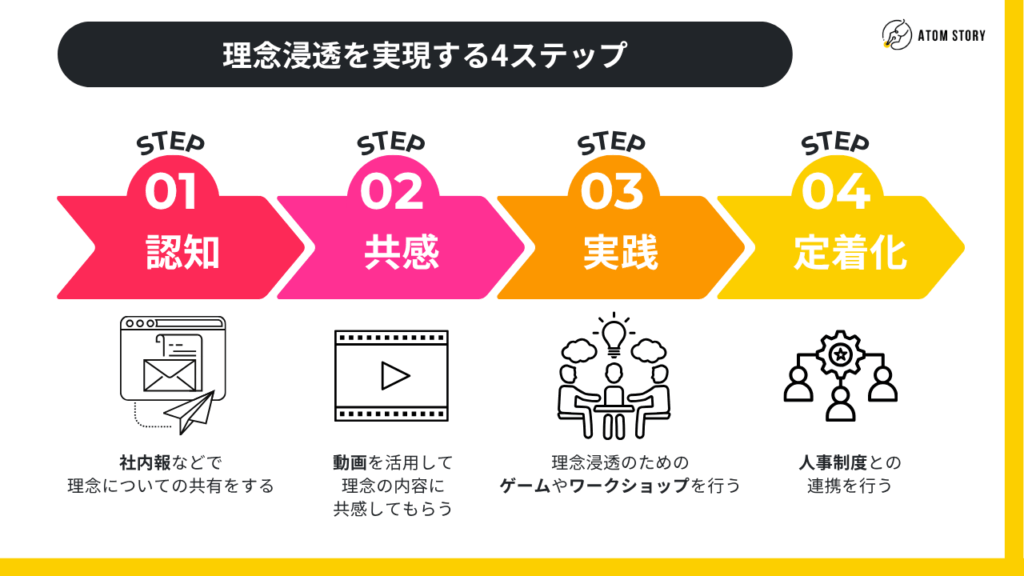

理念浸透を実現する4ステップ

理念浸透を実現するためには、「認知→共感→実践→定着化」という4ステップを意識して取り組むことが効果的です。

- 認知:理念を「知る」仕組みをつくる

- 共感:理念を「腹落ち」させる

- 実践:理念を「行動」に結びつける

- 定着化:制度と連動し文化にする

ここからは、それぞれのステップについて説明します。

認知|理念を「知る」仕組みをつくる

理念浸透の第一歩は、「理念が存在すること」「どんな想いが込められているか」を全社員にわかりやすく伝えることです。

その際、単に掲示や文章で伝えるだけでは不十分です。社内報やイントラネット、掲示物などの定期的な視覚接点に加えて、「なぜこの理念なのか」を補足する経営者メッセージやエピソードを併せて発信することが効果的です。

また、理念を伝える場面も重要です。入社時のオリエンテーションだけでなく、定期的なリマインド機会(例:四半期初めの朝礼、月次報告会など)**を設けることで、記憶に残りやすくなります。

共感|理念を「腹落ち」させる

理念は、知識として理解されるだけでは行動に移りません。社員が心から「なるほど、だからこの理念なんだ」と思える“腹落ち感”を得ることが必要です。

そのために効果的なのが、「創業の物語」「理念にまつわる実際のエピソード」などのストーリーコンテンツの活用です。文字情報だけでなく、動画やインタビュー形式にすることで、感情への訴求力が高まり、社員が理念を“自分ごと”として捉えやすくなります。

たとえばアトムストーリーでは、創業者の想いや現場社員のストーリーをパラパラ漫画ムービーとして可視化することで、言葉の背景にある想いを立体的に伝える仕掛けを行っています。

実践|理念を「行動」に結びつける

理念を実践につなげるには、日常業務に落とし込む行動を考えるきっかけとして、ワークショップや研修の導入が効果的です。

実際にアトムストーリーでは、理念の浸透に向けたグループワークを実施しています。

これは、実際に目的や判断基準がないまま議論を行い、「理念がないと議論が噛み合わない」ことを体感するところから始まるプログラムです。

ワークでは、まず個人で優先順位を考え、チームで協議して一つの結論を導きます。意見が分かれる場面では、理念や価値観の共有がいかに重要かを実感できる設計になっています。

理念はただ掲げるだけではなく、どう解釈して活用するかまで共有されてこそ意味があると気づくきっかけになるでしょう。

定着化:人事制度と連動し文化にする

最後のステップは、理念を制度と結びつけて“仕組み”として定着させることです。

具体的には、目標設定や人事評価の中にクレドや理念と紐づいた指標を取り入れることで、理念に基づいた行動が評価・称賛される文化をつくることができます。

たとえば以下のような評価設計が考えられます。

| 目標 | 行動例 | 評価指標 | |

| 数値目標 | 顧客に期待以上の価値を提供する | +αの提案を実施 | 上司・チームからの評価、提案件数 |

| 行動目標 | 社内外の信頼関係を築く | フィードバック共有や改善行動 | フィードバック活用率、他者評価 |

このように、「理念があるからこそ行動できる・評価される」という循環を作ることで、理念は組織の文化として根づいていきます。

*1:クレドとは、企業理念をもとにした日々の行動や判断の基準を明文化した指針のこと

理念浸透を成功させた他社の取り組み事例2選

理念浸透を効果的に進めた企業の実例を紹介。動画や冊子を活用し、社員の共感や行動変容を生んだ事例を2社分かりやすく解説します。

100周年で理念と事業価値を再発信|フジパン株式会社

フジパン株式会社では、創業100周年を機に、企業理念「食は命である」を軸にしたパラパラ漫画ムービーを制作しました。物流・研究・小売・安全管理など、普段は見えにくい現場の仕事や、社員一人ひとりの誇りを描いた内容です。

この動画は、採用説明会やWebサイトで「理念と日々の仕事のつながり」を伝えるコンテンツとして活用されただけでなく、社内においてもベテランと若手の価値観共有ツールとして好評を得ました。

さらに、食の安全を支える現場のリアルを社外に発信することで、企業姿勢の可視化=ブランディング強化にも貢献。周年という節目を“理念の再発信”のタイミングとして活かした好例といえます。

イラスト付きビジョンブックで未来を“想像させる”|工進株式会社

工進株式会社では、企業の未来像やビジョンを社内外に伝えるため、冊子として「ビジョンブック」を制作しました。

文章だけでは伝えきれない未来の姿を、想像力をかき立てるイラストを活用することで、視覚的にイメージできるようにしています。

制作後には、下記のようなコメントをいただきました。

- 「文章だけでは可視化が難しかったビジョンが、イラストで想像しやすくなった」

- 「“自分がどこに向かっているか”を社員がイメージできるようになった」

現在、このビジョンブックは部門ごとのディスカッションにも活用され、社員同士がビジョンを共有し語り合うための共通言語として役立っています。

理念浸透を実現させるコンテンツ制作ならアトムストーリーにご相談ください

理念は、企業にとって単なる“掲げる言葉”ではなく、文化をつくり、未来を導く羅針盤です。社員一人ひとりが「これは自分にも関係がある」と感じられるようにするには、共感と実感をともなう仕組みづくりが欠かせません。

アトムストーリーでは、創業者の想いや仕事への誇りを「物語」として描き、動画や冊子に落とし込むことで、理念を“伝える”から“浸透させる”へと変える支援を行っています。

たとえば以下のような場面でご相談いただいています:

- 周年や組織変革のタイミングで理念を再定義し、全社に発信したい

- 新卒・中途採用で理念への共感度を高め、定着率を上げたい

- 組織内での判断基準を揃え、現場で使える理念に変えたい

私たちは、「動画で感情に訴え、冊子で構造を整理する」といった複数の手法を組み合わせた設計を得意としています。

理念浸透を本気で実現したい企業さまへ、ストーリーマーケティングの視点から一貫してご支援いたします。

MEDIA

お問い合わせフォームをご利用ください。